文 / 王健 西北政法大学法学教授

2000年初冬的一个上午,大雪漫天,我按着事先约定来到刘振江先生家里进行访谈。访谈并无特定话题,无拘无束,大抵围绕老先生职业生涯,想到哪,说到哪,我只作如实记录。这次访谈的记录,我一直保留着。借着这次举行刘振江先生追思会,翻捡庋藏,重温回顾,以作缅怀。以下是对刘振江先生的口述记录:

我的老家在山东寿光,今属潍坊地区,全国有名的大棚蔬菜基地。1948年解放战争胜利发展,我初中毕业后参加工作南下,在苏南行政专署法院工作,文化程度算是比较高的。当时法院里,除了主要领导是解放区来的干部,还有许多留用人员,他们对我们很谦虚。我们也经常向他们请教专业上的问题。

1951年上边下来通知,要选调人员去中国人民大学学习,我被选上了。选人主要是根据业务需要、年龄较小等条件,完全由组织决定分派。人选确定后,都集中到上海参加了一次考试,结果我们去的人里有一个还没有考上。考试只政治和算术两门,没有语文。对我来说,内容很简单。这样,我就在1951年秋进了中国人民大学法律系。

当时的人民大学刚成立不久,是由华北人民革命大学和北平的朝阳大学法律系合并而成的。在人民大学读书时,完全学的是苏联的内容。晚上由苏联专家给高年级学生讲课。这些高年级学生一般都是三四年级的学生,白天又给低年级的学生上课,把苏联专家讲给他们的内容再讲给我们低年级学生。只有中国法制史讲得是中国的内容。我记得有位姓郝的老师(按:教员郝正宇)给我们讲中国法制史(按:时称“国家与法权历史”),我们叫他“老好”。有的学生比老师年龄还大,他们有的没有工作过,所以对我们工作过的学生也很客气。后来课程稍有改进,在相关课程里补充一些中国的内容。例如讲苏联的刑法,后面也讲些中国的刑事政策。

我们年级原计划要招120名左右学生,后来只有72人,最后只毕业了50多人。学生年龄相差很大,大的有四五十岁的,小的二十来岁,我算是年纪小的,上学的时候23岁。当时学生里的情况也不一样,都是因为组织上安排来的,当作来工作的,所以来的学生没有深造的思想,有的半截就不上,回去了。举一个例子,我们一起从苏南来上学的有一位,他在上海时买了一块手表,花了30块钱,很高级,我们工作一个月才有一块钱。来人大上学后,一次在水房里,把表放在那里给丢了,他很生气。又有一次宿舍里冒烟着火,是他抽旱烟大意造成的,给他了警告处分,他受不了,回去不来了。

我在人大法律系读了四年本科。1955年毕业时,学校要推荐4名学生出国留学,条件要求非常严格,一是要在四年里全部课程成绩优良;二是三代以内,包括旁系亲属,没有被杀、查、管、斗等历史问题;三是无家庭拖累、不影响出国学习;四是要参加考试。因为都是我们的老师出题,所以我们考试要沾点光。考试科目是法学理论、刑法、民法和国际法四门。毕业那年我也没有参加毕业考试,就被推荐参加出国考试了,一共4人,除了我,还有常怡、宫模义、吴一清三人。通过考试后,我们又到北京外国语学院留苏预备部学了一年俄语。本应在1956年暑假出国,因为一些原因直到年底12月份才走,从北京乘国际列车去莫斯科。

从人民大学去的4人里面,我和吴一清在莫斯科大学法律系。我被安排学习国际私法。吴一清学的是集体农庄法。常怡和宫莫仪在列宁格勒大学,学习民事诉讼法和刑事诉讼法。学习的专业完全是组织上分配安排好的,自己没有挑选的余地。我们4人1960年底回国,正赶上自然灾害,生活艰苦的困难时期。常怡被分配到西南政法学院教诉讼法。吴一清学集体农庄法,回来后没有用,教俄语。宫模义被分配到安徽大学教政治和俄语,后来又被下放,“文革”后恢复时又到南京大学筹办法律系。我被直接分配到西安政法学院,但国际私法是冷门学科,也没有用,后来教政治、刑事政策等。

苏联的学制是研究生读四年,毕业后授予副博士学位,没有硕士一级。1983年教育部发过一个文件,认定在苏联取得的副博士学位按博士学位对待。取得副博士学位后,如果要再进一步取得博士学位的话,一面要与导师联系,通常这时已经工作了,搞自己的科研成果,写出论文后,再申请答辩,没有年限规定。

莫斯科大学法律系的国际法教研室规模比较小。教研室主任、也是我的导师童京教授,当时是联合国国际法院的法官,在苏联国际法学界地位很高。他主要是公法方面。国际法教研室有两个教授、两个副教授和四个讲师,还有一名教学秘书,一共9人。教研室岗位和体制都很死,除非退休,无法晋升职称。有的当一辈子讲师也没有上到副教授或者教授。我们去莫大后的前三年,都要学俄语,第三年必须要通过哲学、政治经济学和俄语三门课。第四年上半年要通过专业考试,专业考试就是国际私法一门。学位论文的准备要一年半左右时间。我的导师是驻英国代办回来的,我与这位小导师联系较多,实际上都是他指导的。

当时中国在苏联读研究生的很少,总共不超过12人。我们住在莫大里面,研究生是一人一个房间。读本科的是4个人一个房间。所以我们的条件还是比较好的,每层有两个厨房可以做饭,用的是天然气,不过我们很少自己做饭,都去食堂吃,食堂饭菜不贵,肉多菜少,刚开始很不习惯。市场上的菜很贵。要是吃蔬菜,那就是改善生活了,自己买菜做饭和吃食堂价钱差不多。

我们的业余活动也很多。每层楼都有舞厅,比较小,每个星期六都办舞会,或者是乐队伴奏,要么就放录音机。各国留学生成为一个小世界,经常互相邀请参加彼此的国庆节,十分热闹。印度学生富有些,他们除了本国给的一份费用,因为它属于英联邦国家,所以还有英国发给的一份。越南的学生很穷,要由苏联政府发给他们一些生活用品。我们处于中等水平,还算是不错。我的第一个假期去了南高加索疗养,因我胃不太好,是由莫大的学生会安排的。1958年又组织去了列宁格勒参观、旅游。在苏联的4年间,我只中间回过一次国。

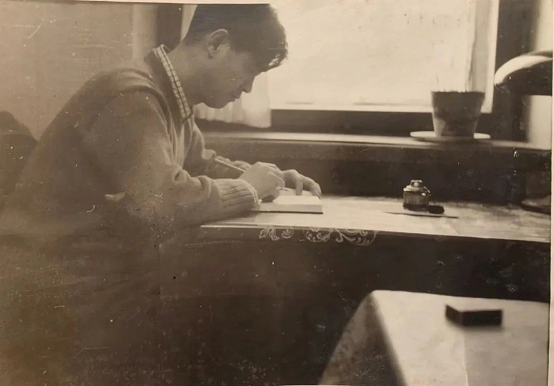

那一次访谈,刘先生以亲历者的权威,使我们了解到人民大学法律系成立最初选拔学生的条件要求和考试科目,大致了解到苏联专家在人民大学法律系传授指导和教学示范方面的实际情况,更丰富了对上世纪五十年代中国学习和输入苏联法学真实经过,特别是在留学苏联方面情况的认识。访谈中我还有幸看到刘先生珍藏的一本影集,那是他在留学苏联期间记录学习生活的黑白照片(关于法科学生留学苏联情形的照片十分罕见)。刘先生热爱生活,在留苏时购买了一部高级相机,拍摄了不少照片。但可惜的是,相机在回国后的艰难生活岁月中以二百多元的价格卖掉了。我回到西北政法工作后,因为同住在老校区,所以经常见到刘先生每当天气晴好之时在校园散步,或坐轮椅,或推轮椅,直到前不久,还经常见到,打打招呼,问候一下。

刘振江先生毕生从事法学教育和研究工作。从1951年入中国人民大学法律系,一直到1992年退职,其间长达四十余年,即使在“文革”期间,他也没有离开高校和教师岗位。他是新中国法治建设的亲历者、见证人和参与者,是西北政法大学国际法学学科的创建人,是新中国国际法学学科的奠基人和开拓者之一。回顾刘先生的一生,在精神层面上,至少可以给我们留下以下几点启发:

首先,刘振江先生把个人命运和国家命运紧密地结合在了一起,服从组织安排,服从国家大局,听党话,跟党走,“愿做一块砖,东西南北任党搬”,为党的教育事业勤奋奉献,人生经历中,浓缩了那个年代先进知识分子的政治追求和共有的一种精神品质。正因此,当组织决定他学国际私法专业时,他完全听从组织安排,而不考虑是否有别的选择。从苏联学成归国后,完全按照组织的安排到西北政法扎根工作。这种精神品质,难道不正是今天建设革命化、正规化、专业化、职业化法治专门队伍和法治人才培养目标的要义所在么!

第二,刘先生始终勤于业务,认真探索和钻研国际法的理论和实践问题,著书立说,笔耕不辍,这种始终如一地坚守法学专业教学研究的精神值得我们学习。关于二十世纪五十年代派赴苏联学习法律留学生的数量,目前系统专门的研究还不多。据教育部的统计介绍,新中国自1951年起首次向苏联派遣留学生375人,截至五十年代末,派往苏联留学法律的有86人。这个统计是教育部李逢江在一篇文章“高等学校法学教育概况”提到的,文章收录在《中国法律年鉴1988年》,是到目前唯一提到留苏学习法科人数的文献来源。

江平先生回忆,他是作为首批派遣的留学生到喀山大学读法律系本科。和他前后留学苏联的,还有中央人民政府法制委员会的陈汉章、中央人民政府检察署的吴建璠、内务部的魏敏、四川大学王叔文、北京大学司马念媛等,这些人回国后大多在社科院法学所和北大工作,算是与法律沾边。还有的因为自身条件、所学专业等种种原因,没有继续从事所学专业,即使在“文革”结束后恢复法学教育的时期。与刘先生同往苏联的常怡和宫模义,被安排在列宁格勒大学(今俄罗斯圣彼得堡大学)分别攻读民事诉讼法和刑事诉讼法,均获法学副博士学位。八十年代初,司法部法学教材编辑部曾组织全国各地资深专家编写出版了新中国第一套完整的法学专业教材,常怡先生担任了《民事诉讼法》教材的副主编(主编柴发邦),成为西南政法民事诉讼法学科标志性人物。

有关宫模义的情况,过去知道得不多。刘先生只说他回国后曾在安徽大学工作,“文革”后到南京大学创办法律系。近日我又想起这事,遂请教南京大学法律史专家张仁善教授。不想,他恰好熟知宫模义先生,说老先生因为感染阳性,正在住院治疗。他立即向正在照顾宫先生的女儿进行了采访,迅速整理出宫模义小传发给我,并将小传补充到他刚主编完成即将出版的《南京大学法学院院史》里面。据仁善教授的采访,宫模义是山东莱阳人,1931年出生,如今已是耄耋之年。他回国后先在中国社科院工作,“文革”时被下放到安徽大学马列教研室教哲学,是当时校园里唯一一位“博士”,同事们常直呼他“博士”。1979年调到南京大学讲授马列主义哲学。1980年南京大学参与筹办法律系,与林仁栋、栾景芳等成为创系元老,之后一直在南大法律系从事刑事诉讼法的教学研究。

吴一清在莫斯科大学法律系学习集体农庄法,也获得了法学副博士学位。据常远讲,他是中央政法管理干部学院首任综合教学部主任。

刘振江先生正是这样一位早年留苏、历经起伏并在改革开放时代又全身心投入到法学教育和法学研究行列的一位学者,为“文革”后中国法学的恢复重建和接续发展发挥了重大作用。从刘先生八十年代撰写的各种著述当中,可以折射出他早年在苏联受到的专业训练和见识所起的作用。换句话说,在八十年代法学文献资料极度匮乏、法学专业读物极为有限的条件下,刘先生之所以能够撰述和发展大量专业作品,除了具有对专业不懈追求的心志和毅力之外,还得益于他扎实的专业知识功底和高度的专业素养。

事实上,和宫模义在安徽大学的情形一样,他也是当时西北政法校园里唯一的一位法学博士。在改革开放时代背景下,刘先生的研究领域广泛涉及国际法的诸多领域,包括外层空间法律地位、联合国海洋法公约、南北极法律地位等公法领域,对于国际私法的性质、外国法适用、国际民商事法律冲突的解决、国际民事管辖权冲突和解决、国际私法协助、知识产权公约的适用、涉外经济合同等国际私法学科领域,撰写发表了有关上述主题的数十篇论文。在当时法学院校的师资条件下,具有这种学术创作能力的教师实不多见。

为了满足教学需要,他还编写了“国际法”、“国际私法”、“国际商法”和“国际经济法”等一系列教材,他的《国际民事诉讼法原理》是国内较早对国际民事诉讼法进行专门系统研究的一部重要著作。为了扩展视野,学习和借鉴国外法学研究成果,刘先生还翻译发表了十多篇苏联法学论作,极大丰富和发展了当时的国际法学研究,也奠定了刘先生在我国国际法学界的学术地位,是中国国际私法学会的“创始先驱之一”(黄进语),后来长期连任学会副会长。

正因为刘先生这些在专业和学术能力上的突出表现,他于1984年首次招收了国际私法专业研究生,参与了我国第一位国际私法博士研究生的指导工作——他是黄进会长博士学位论文的评阅人和答辩委员会成员。1986年,他又创办了法学研究所并担任首任研究所所长。从这个意义上讲,在西北政法大学的办学史上,刘先生无疑是法学研究事业的重要开拓者。西北政法从一所以培养法律专门人才为主要任务的学校,开始向着体制化的有学术研究意味的方向发展,刘先生功不可没。

第三,刘先生有着淡泊名利、不求闻达、默默奉献、宽厚待人的精神品质。这些优秀品质,对于今天我们做教师的也有很好的启发。今天的教师,面临着各种各样的压力和诱惑,特别是那些急功近利的考核评价管理模式,很容易令人心浮气躁,很难令人心无旁骛地专心于本业。刘先生留苏科班毕业,业务能力强,学术成就突出,资历深,但他一直坚守在西北政法这个偏僻之地,却能以平和的心态教书育人,以从容的心态著书立说,既不卑,也不亢,始终以一名普通教师的身份做好自己的本职工作。这些情形看似平凡,但在今天看来,其实都是难能可贵的优秀品质。据法学研究所成立后第一个分配到所的赵恒宇回忆(1987年毕业于西南政法学院),刘先生治学严谨,对自己严格要求,对年轻教师,则宽仁以待,没有一点官气。如果你写得论文他觉得比较满意,他就会给你足够的支持,而不需要做其他的工作。自己人生中发表的第一篇论文,就是刘先生亲自推荐的。我揣摩,刘先生的这种精神品质,应该与山东人大气厚道的性格有关,也跟他在专业上的有自信、能力强和底气足有关。

刘振江先生到底给我们留下了怎样的精神财富,以我有限的经验和间接阅读,这里得出以上一些粗浅和点滴的体会与大家分享,并希望这种精神能够得到传承和发扬。刘先生所开拓的国际法学科领域,如今已转化和发展为承载更多使命和任务的国际法学科、国际法学院这样一个制度和存在。处在这项事业发展进程中主人地位的今人,惟有共同努力地去建设学科、创新学术、培养学者、优化学风,才是不辜负前辈创业之功最好的选择。这也一定是刘振江先生的最大心愿!

2023年1月8日

西北政法大学刘振江先生追思会