【编者按】:“我一个农村孩子,怎么就成了西北政法的学生?”——1991级校友王学堂在《青春都在西北政法》中写下的这句深情叩问,如投石入湖,瞬间在万千西法大人的心间漾起层层涟漪。

这篇文字不仅牵起无数校友关于高考的青涩记忆与择校的绵长情缘,更掀起了一场跨届别的温情“回忆接龙”。校友们纷纷提笔,循着这份意趣,以各自独特的视角,畅叙当年与西法大结下的奇妙缘分。一篇篇饱含深情的回忆文字,像春笋破土般次第生长,蓬勃涌现。

从本期开始,我们将陆续推送这些镌刻着青春印记的故事,邀您一同回望那段闪闪发光的流金岁月。

同时,也诚挚邀请广大校友提笔书写,分享您独一份的记忆,让我们一起编织属于全体西法大人的永恒记忆画卷。

1997年夏天的某个午后,日头狠毒,窗外的知了有一声没一声地叫。

二楼,21寸熊猫彩电正在重播老片《冷月孤星剑》。

幽怨的主题曲在夏日午后的空廓寂寥中回荡:“孤灯提单刀,漂泊我自傲,碎心江湖行,问天何时尽……”

屏幕上,“夜夜秋雨孤灯下”司马长风与“恨满江湖碎心人”白秋霜,虐恋得死去活来。

电风扇无声地转着头,我一个人四仰八叉,躺在地板的凉席上,眼神空洞,百无聊赖。

刚经历了紧张的高考,一下子不习惯这无所事事的慵懒时光。

凉席上摊着本《高考志愿填报指南》,被不时掠过的风吹得哗哗作响。

木楼梯咯吱咯吱响起,刚大学毕业的哥上楼了。

“想好填哪了没?”

“没。”我爬起来,关了电视,盘腿坐在凉席上。

“那你想好专业了没?”

“还没,”我犹豫了一下,道:“我想文学专业。”

哥闻言道:“我知道你喜欢文学,但是业余兴趣和一辈子要从事的专业是不一样的。”

我沉默。

我那个时候,特别崇拜路遥,一心想要成为像他一样伟大的作家,写出自己的《平凡的世界》。

哥继续道:“你读文学专业,毕业后能去哪呢?”

我犹豫一下,道:“可以做记者、编辑之类的。”那时候,我觉得记者很酷,尤其是南方周末的记者,甚至还幻想过能成为战地记者。

哥笑了笑:“理想和现实总是有差距的。”

随后,哥也坐到凉席上,推心置腹讲了很多。

他跟我讲了文学梦不能当饭吃,记者和编辑不是有兴趣就能做的。

他跟我讲,家族里的姐姐、姐夫们都是做生意的,要是你读个法学,毕业后不论是从政,还是去公检法,都能给家族帮得上忙。

他跟我讲,虽然爸没说什么,但是他是最希望你能进政府单位的,工作稳定,而且有面子。

……

许是日头渐落,威力小了些,窗外的知了恢复了些力气,开始嘶鸣起来。

“好吧。”我有些茫然道。我很抵触从政,但哥说的或许也有道理吧,人终归得面对现实。

忘了第一批填的哪个学校,反正不是华东政法,就是西南政法。

第二批第一志愿,我跟哥商量后,填了西北政法。

因为我想看看路遥曾经生活的地方,想看看孙少平、孙少安、田晓霞、金波他们挣扎、奋斗、生活的地方。

那个地方叫延安,但是延安没有政法院校,于是我选择了最近的西安。

当年是考完先估分,然后填志愿。我估的是524分,很神奇的是,成绩出来后,我果真是524分。

我印象里,当年浙江的文科一本线是523分,我只高了一分。但是查DeepSeek,却告知97年浙江文科一本线是508分。也不知道是我记忆出了问题,还是AI不准。

反正最后的结局就是我上了西北政法。

当我接到“西北政法学院”录取通知书的时候,脑中却想起邻近高考前的一次理想主题班会的情景。

班主任让每个人都讲一下自己的理想,轮到我,我双手撑着桌子,脱口而出:“我要拿诺贝尔文学奖,为中国填补空白!”掌声如雷中,我满脸通红地坐下。

你好,西北政法;再见,文学少年。捧着录取通知书,我在心里轻声对自己说。

如家人所愿,我读了法学,但却没有如家人所愿进政府机关或者公检法,甚至没有成为律师,而是做了一个百无一用的教书匠。此是后话,按过不表。

绿皮车咣当咣当,向着西安进发。

想着前方就是路遥生活的地方,就是《平凡的世界》的故事发生的地方,还是生出些憧憬。

路遥是我当年唯一的偶像。

遭遇路遥,是在1995年,他死后的第三年。

那是个阴雨连绵的春天,那年我高二。

有一天,我吃完晚饭回到宿舍,看到隔壁床的舍友正就着昏暗的光线看书,看得十分入神。

我有些好奇,便问他看的什么书。

他将封面翻给我看,有些破损的封面上印着五个字:《平凡的世界》

等那个同学看完了,我说,借我看下呗。

然后,我沦陷了……

连着两天两夜,我基本没有合眼,一口气看完了这本上百万字的小说。

窗外,江南恼人的雨丝,不停歇地落。

宿舍里,就着昏暗的灯光,我深深地陷入了这个“平凡的世界”,不可自拔。

高考志愿,之所以选择了离家分外遥远的西安,路遥的《平凡的世界》是首因。

只是背起行囊,远离家乡,来到西北政法之后,渐渐的,已经忘却了原初的目的。

当时西安有首顺口溜,将全市高校囊括:“交大的才子工大的饭,外院的妹子体院的汉……”最后一句是我们学校“……政法的流氓满街窜。”

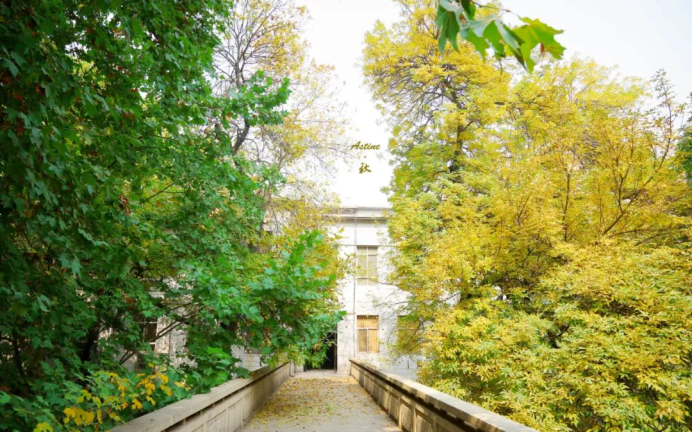

因为学校地处西安南郊,有人就给我们学校起了个恰如其分的绰号“长安南郊青年疗养院”。

宽松的学习环境下,金庸、古龙、梁羽生、温瑞安、黄易陪伴着我度过了浑浑噩噩的两年大学生活,一晃就到了大三。

1999年10月1日,第一次国庆连放三天。

前一天的晚上,有舍友不知道从哪里鼓捣来一台录像机,还借了一叠诸如《英雄本色》《猛龙过江》之类的录像带,兴高采烈地看了起来。

隔壁宿舍、对门宿舍闲极无聊的一群瓜皮们自带瓜子饮料,跑过来看录像。人山人海叠了三层罗汉,蔚为壮观。

录像机放在宿舍中间的桌子上,我睡上铺,趴在床上,看着看着便睡着了,等我醒来时大约是凌晨三四点的样子,屋子里满是人。

正放的几部电影我都看了好几遍,觉得太无聊,便穿上牛仔衣、牛仔裤,顺手背了个牛仔包,就出了宿舍。

在清冷的校园中逛了几圈,信步踱到校门口,刚好看到马路对面一辆3路车驶来。

我闲极无聊,便上了这趟首班车。

3路公交车一站一站开过去。靠站停,下客上客,开,靠站停,下客上客,开……

我漫无目的地看着窗外清冷的大街,一路坐到了终点站,在司机的催促下,我迷迷瞪瞪下了车,这才发现到了西安火车站。

怎么一不小心来到了火车站了呢?

我想,那就来一场说走就走的旅行吧。

我随着队伍在售票窗口前排队。

但是,去哪里呢?

我想,要不前面那人买哪里的火车票,我也买哪里的火车票吧。

前面并不是一位令人想入非非的美女,而是一个抠脚老汉,我只是不知道该去哪里而已。

前面那位大叔买票时讲的是陕西话,我听不确切,等到该我的时候,我就跟售票员说,刚才那人买了哪里,我也去哪里。

售票员姐姐狐疑地看了我一眼,将我递给她的学生证来回翻了几遍,最后还是将票给我了。

我接过火车票一看:延安。

那一瞬间,仿佛有一道闪电劈中了我的天灵盖。我浑身一激灵:冥冥当中天注定!

我为什么远离家乡,来到陕西?

因为延安,因为路遥,因为《平凡的世界》……

可是,我早忘了来时的初衷。

我瑟缩在座位上,随着绿皮车哐当哐当摇晃了半天,终于来到了延安。

迟到了两年,但我终于还是来了。

一下车,我就直奔延安大学。

因为我知道,路遥的墓,就在延安大学的后山。

延安大学的学生也都放假了,校园里空空荡荡。

当我好不容易见到一个学生,向她询问路遥墓在哪里的时候,她十分热情。

因为路遥是延安大学的骄傲,现在有人千里迢迢跑来祭拜,令她分外感动,自告奋勇要带我上去。

我谢绝了她的好意,让她告知我上山的路怎么走就行。我说,因为,朝圣的路,需要一个人走。

在她的指点下,我踏上了后山的朝圣之路。

待我行到这座小山的半山腰,我终于看到了路遥的墓。

一座半丈方圆的小孤坟,无碑,只是在水泥坟面上有一行字:路遥之墓。

简朴无华,似极了路遥的风格。

只是令我不甚开心的是,在路遥墓的前方,坐着一对青年男女,约莫是情侣的样子,二人有说有笑,边聊天边嗑瓜子,瓜子壳撒了一地。

于我,那是对圣地的亵渎。

我冷着脸,将一路上山折的一捧野花野草郑重地放在路遥的坟头,在路遥的墓前沉默地蹲了下来,一言不发。

此时,日落西山,暮色苍茫,天逐渐暗了下来。

估计这对情侣心里也有些发毛,便起身离开了。令我比较欣慰的是,或许是被我的虔诚所感动吧,他们走时,将四散的瓜子壳拢到一块,捡拾到塑料袋里带下山了。

他们一走,这个世界终于清净了,天地之间只剩下我跟路遥了。

我起身,望向山下的山城延安,星星点点的灯光次第亮起,仿如跳跃的精灵。

每一盏灯光下面,都有一个故事。

或许是年轻的情侣正在路灯光下卿卿我我,憧憬着明天的美好;或许是母亲正就着一缕漏下的光线纳着鞋底,慈爱地看着孩子在台灯下写作业;或许是老夫老妻相携着,蹒跚在路灯光下,两条相互依靠的身影拉得好长好长,长到融为了一条影子……

这星星点点的灯光长河,便汇成了悲欢离合的整个人间。

我记起路遥曾经说过的话,他说,他最喜欢做的便是站在这山上,看这山下的星星点点,看这人间的悲欢离合。

此刻,我与路遥同在。

我仿佛看到他庄严地俯视着山城延安,手中的烟袅娜升腾,使得他的面目在氤氲中一点点模糊起来。

正当我这么遐想的时候,一阵瘆人的嚎叫不合时宜地响起来。

仿佛如狼嚎般的狗叫。

我终归是怯了,放弃了在路遥坟前静坐通宵的打算,匆匆下了山。

屈指算来,这些已是近三十年前的往事了。

今夜忽然想起,无端一阵唏嘘。

本文作者徐崇杰,西北政法97级本科校友,法学博士,现任教于西交利物浦大学。