【编者按】:“我一个农村孩子,怎么就成了西北政法的学生?”——1991级校友王学堂在《青春都在西北政法》中写下的这句深情叩问,如投石入湖,瞬间在万千西法大人的心间漾起层层涟漪。

这篇文字不仅牵起无数校友关于高考的青涩记忆与择校的绵长情缘,更掀起了一场跨届别的温情“回忆接龙”。校友们纷纷提笔,循着这份意趣,以各自独特的视角,畅叙当年与西法大结下的奇妙缘分。一篇篇饱含深情的回忆文字,像春笋破土般次第生长,蓬勃涌现。

从本期开始,我们将陆续推送这些镌刻着青春印记的故事,邀您一同回望那段闪闪发光的流金岁月。

同时,也诚挚邀请广大校友提笔书写,分享您独一份的记忆,让我们一起编织属于全体西法大人的永恒记忆画卷。

今天晚上高考分数可查,多位校友此前分别用“我一个……,怎么就去西北(政法)上学了”为题写了文章,读起来都让人感慨良多,比如91级的师姐苏晓凌写的《我一个赵国人,怎么就去秦国(西北政法)上学了?》,公号主编王敏琴写的《我一个江南姑娘,怎么就成了西北(政法)的学生?》;我于是写下如上题目,与诸位校友同乐。

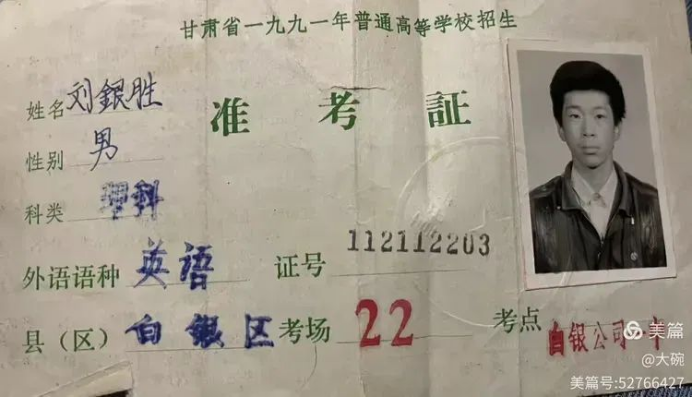

我是91年开始参加高考的,当时在白银公司一中报考理科,物理化学两门课不及格,总分略低于二本录取分数线,本应该也可以走个定向委培或者大专啥的,因为公司可能赞助了昆工和北方工大,所以公司子弟高考可以降20分走昆工和北方工大委培生,没错,就是荔枝里的那个蒙古女演员经历的那种委培生,学成是一定要报效公司回来工作的,否则要支付巨额违约金。

因为好男儿志在四方的情怀,所以我打死也不肯去读委培,老爸无奈找了个当校长的老乡咨询,看了我的成绩,说这分明就是读文科的料,于是父子俩拿着落榜的高科成绩单就去了公司二中找老曹。

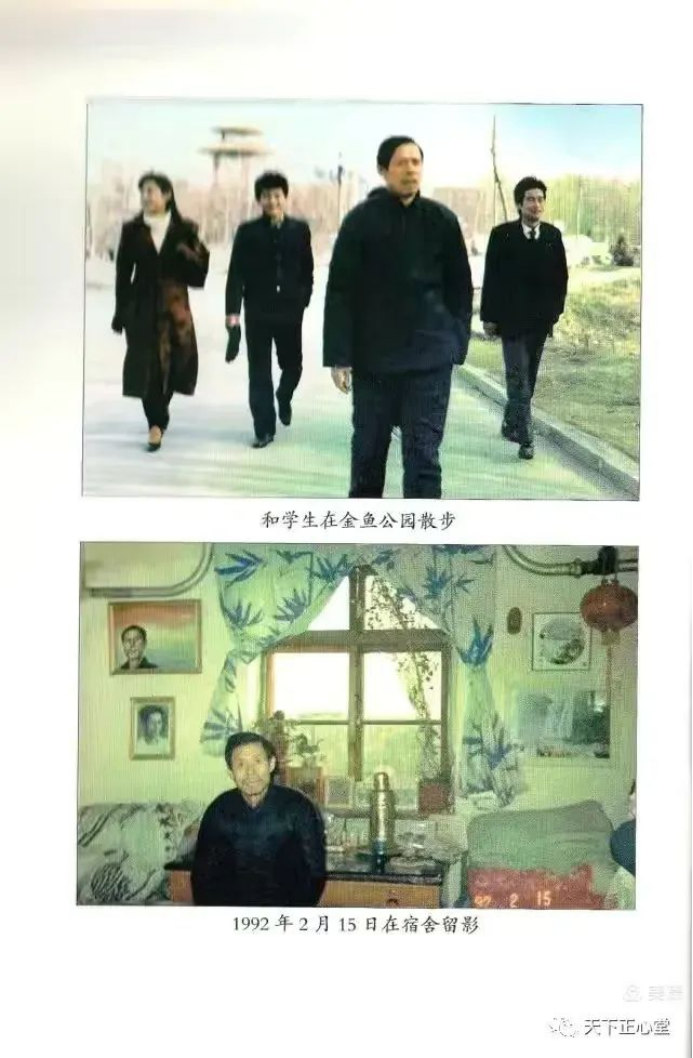

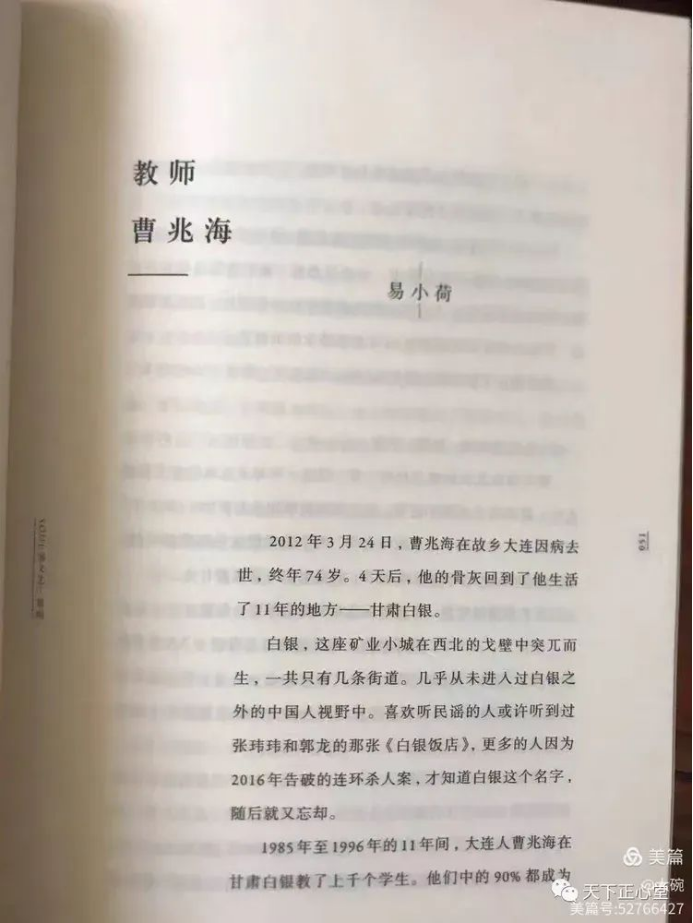

曹肇海在白银是个传奇老师,关于他的故事流传甚广:北大历史系高材生、主席女儿李纳的同学、右派流浪分子……

因为他因材施教,因为他痛恨早恋、因为他霸占课堂,因为他废除高三体育课和课间操,所以他当班主任的文科班常年的高考上线率居高不下,因为门生众多,人称曹徒满天下。

初见老曹是在二中教学楼后面的教师宿舍,一群信徒般的家长们和复读生把他逼仄的单人宿舍挤的水泄不通,他半躺在自己的床上,一手叼着烟,一手挥舞着家长们恭敬排队传递上去的厚厚一沓成绩单,这个根本没希望……,这个努力一年上个师专…… 这个,这个就上文科的料啊,哦,居然说的是我!老爸和我赶紧挤了进去,老曹慵懒地抬眼打量了我一下,来报名吧,明年保证走个本科。

估计那是落榜两个月后老爸第一次露出开心的笑容,我也惊诧于老曹的笃定,于是开始了理转文的复读人生。

(易小荷|教师曹兆海)

因为我的语文、数学和政治非常好,所以渐渐成了老曹青睐的高徒,经常可以在中午放学后和另外几个同学与老曹在他依旧逼仄的宿舍里共进午餐、共饮啤酒、共同吞云吐雾……亦师亦友的氛围中,我的自信心又重新找回来了。

“东经103度与北纬35度之间,孤零零的白银。五十多年前,在那片戈壁滩上发现了一个巨大的矿,随后很多人从各地来到了那里。他们架起各种大型机械不停地往地下挖,直到把那片荒凉的戈壁滩挖得灯火通明,兔走狼奔。当年怀着建设祖国大西北理想闯进无人区的时髦工人们,在那里生根发芽。而我们,就是那些芽。”

离开家乡许多年后,民谣歌手白银人张玮玮这样写道。

另一位白银籍的记者冯睿的笔下,上世纪的最后二十年,白银青年的日常:“工厂效益不佳,下岗分流等等原因造成了一些社会闲散青年,在移动性很差的孤岛,这些青年就是移动在这个城市的炸弹,没地处理的青年戾气十足。我有位老同学书包里不装书,只背着两块砖,另一位同学在某个好欺负的老师课堂上坐在最后一排磨刀。我打过架。每年目睹N次大型群殴,见证一两次死亡,这是常有的事。”

考上大学或者待业在家,成了我们那个时代工业城市里的高中毕业生抛向命运的硬币两面,而一个好老师也许就是那个改变你命运的贵人。

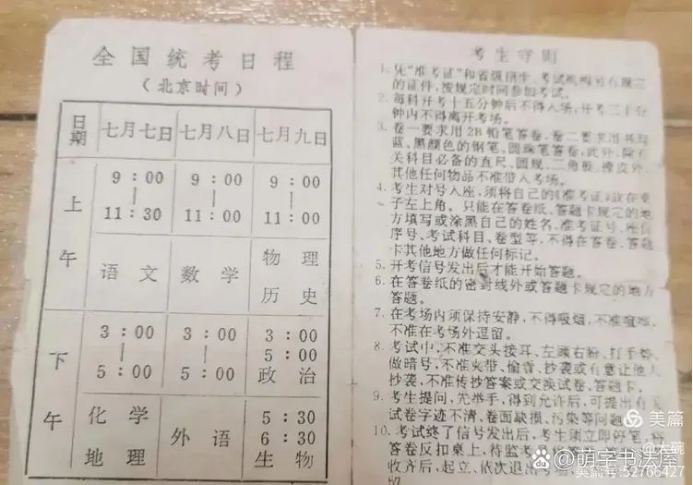

经历过那个流火的七月……,这是当时报道高考的固定语式,因为从1979年至2002年,全国高考都是固定在7月7日至9日三天,为什么现在改为6月份的7-9日,据说是因为7月高温、台风、洪涝等灾害频发,影响考生状态和考试安全。于是2001年11月,教育部发布《关于从2003年起调整高考时间的通知》,明确将高考提前至6月7日至8日(部分省份延长至9日)。据说2003年6月高考改期首年,全国考生中暑率下降50%,交通延误事件减少40%,验证了这个调整的科学性。

但高考科学性调整不止于此,也是从2003年开始,高考报考志愿从2003年开始改为分数出来后报志愿。这种改革的主要目的是为了给考生提供更准确的信息,避免因估分填报志愿带来的不确定性。实行知分知线填报志愿后,考生可以在知道分数和分数线后,根据自己的实际情况选择合适的院校和专业,提高了志愿填报的准确性和满意度。

智能搜索到以上内容后,我不禁来了句西北政法的校骂:额贼……

我们这些调整前的考生,不仅要忍受高温(白银不像深圳,北方的六月和七月是完全不同的热度),更要在几十次的模拟考试中,最后预留5-10分钟抄录自己的答案,因为报考高校志愿的准确性主要看你估分和实际分数的接近程度。

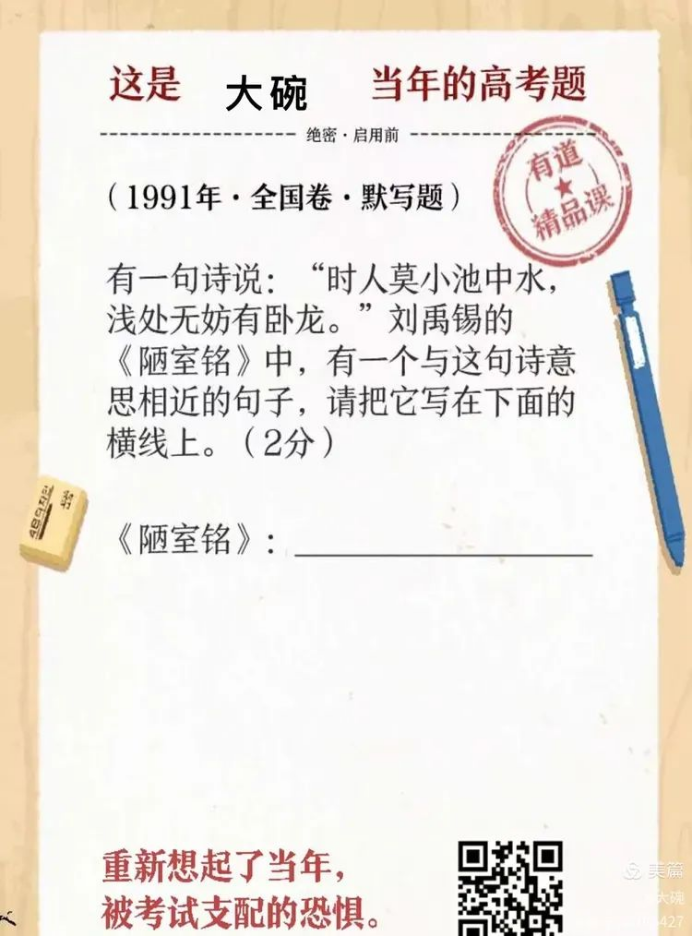

在没有张雪峰、也没有网络的日子里,一代又一代的考生在高考标准答案公布后,第一件做的事就是拿出自己草稿纸上抄录的答案和标准答案做反复对比,再去填写志愿表,至于结果,怎么说呢,幸福总是相似的,不幸则各有各的不幸……

“噩耗”传来在那个闷热的傍晚,老爸通过他在兰州的大学同学,提前查到了我的分数,长途电话挂断后就是暴怒的吼声:两门不及格!你还想走本科,做梦去吧……

我倒是蛮镇定:分数线出来前,什么都有可能。果然,我的估分居然就差了五分,没过重点线,但肯定过了本科线,你还暴怒,你打我噻,你打我噻……

报考志愿在三十多年前真的很简单,估分,然后在学校招生简章里找自己喜欢对眼的,然后一颗红心,两种准备。

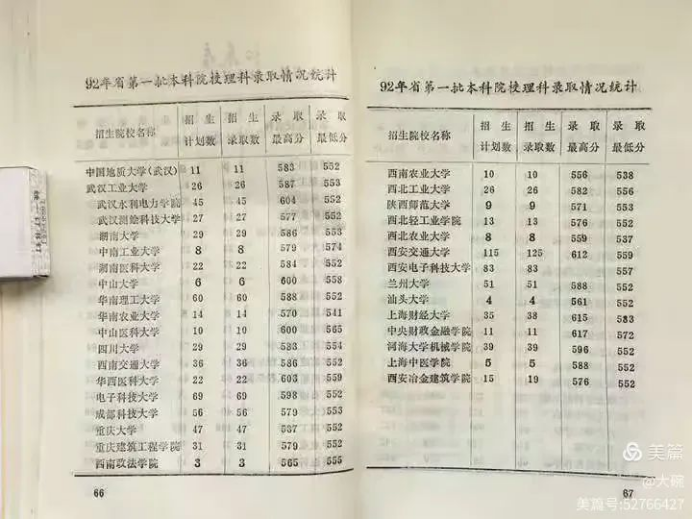

我的英语和地理都是50几,语文数学满分120,分别是90几,政治历史都是80几,志愿也很简单,分提前录取、重点本科、一般本科、大专四档,每个档里按第一第二第三志愿填三个大学和专业即可,也就是最多12个大学的校名和坚决服从调剂几个字要工工整整写在志愿表里交给学校。

我提前录取分别报的是公安大、警官大和刑警学院;一本开玩笑一样报的北大清华和兰大新闻系,二本分别报的是东北财经、西北政法、南京审计;大专就没报,老子本科委培都不去,还报什么大专,后来老曹气得快打人了,才胡乱报了天水师专什么的应付了事。

我的真实志愿是奔着公安大去的,去省厅面试,来招生的老师好巧不巧是个教涉外警务的老师,英语高考不及格在他看来,那就是不可饶恕的原罪,所以我的档案就一下子落到了东财;因为信息差,我并不知道东财在1993年就将升为重点了,我只知道91年他们拿了全国大学生足球赛的亚军,又是在大连那个有海的地方,我要是去了,再拿个冠军,我们的曹老师该有多自豪啊。可惜我的理想很丰满,分数很骨感,于是就滑档到了西北政法这个我当时一无所知,却终身难忘的学校。

后来才知道,当时的大学招生老师对这种报名时就把自己学校当备胎的学生是很不待见的,也许是因为数学语文的分数比较高,招生老师惜才,才把我录进了经济法系,这才有了后来闻名遐迩的传奇经九二,呵呵……。

英雄不提当年勇,现在看来,路遥的那句话的确是人生真理:人生道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。

我很庆幸,在那个千军万马过独木桥的时代,我一个高考两门不及格的复读生,居然就去了西北政法……

得之我幸 一生有你~~

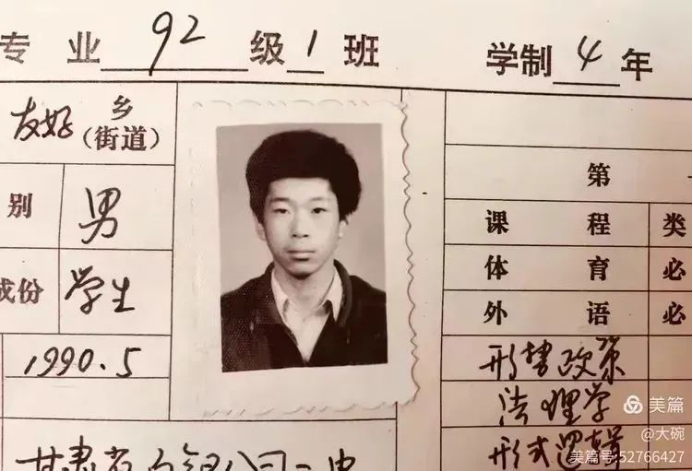

本文作者刘银胜,甘肃白银人,西北政法经济法系1992级校友,现为广东卓尚律师事务所主任。