(陆游诗云:人间万事消磨尽,唯有清香似旧时。)

我这篇文章题目借自王学堂师兄的《我一个农村孩子,怎么就成了西北(政法)的学生?》(��点击阅读),我也讲讲自己选择西北政法的故事。

【壹】乡下孩子转学

我出生在无锡县的一个小村庄,小村位于无锡苏州的一条界河边,河的东对岸就是苏州的吴县。我漫长的三段幼儿园时光和一、二年级都在六步桥小学(这是一所村校)里度过,父母上班没时间看我,所以很早就送我去村校蹭学上。一二年级学费就是2元吧,我记得三好学生的奖品就是一张小纸券,上面写着“免除学费2元”,2元上面盖了个学校的红图章;新学年交学费的时候只要交这张券就行了。

我弟比我小两岁,等到我弟要上一年级了,我父母认为镇里(那会儿还叫荡口公社)的小学教育水平高、师资力量好,85年9月,我俩转学到荡口中心小学就读,由于离小村比较远,我父母还在镇上租了个小房子住。那个年代特别讲究户籍,城镇户口和农村户口有云泥之别,我是农村户籍,我刚到新学校新班级的讲台上,班主任给全班同学介绍说我是从村校转学来的新同学。我听见后排有小孩说:她是乡下人;但更多的孩子雀跃着拍手,喊着欢迎新同学。

三年级数学老师是上海人,因她先生转业到镇上当领导,她作为家属到小学任教,她很有优越感,执着于自己对数学应用题的讲解方式以及作业格式,这一套与我在村校学的很不一样,转学第一天的傍晚,我被留堂了,数学作业被反复要求重写,但她不告诉我具体的修改要求,就嫌弃村校里面没规矩,我只能凭借猜想一遍遍擦掉重写,再擦掉,再重写;最后,我才明白作业通不过的原因是:左侧序号栏的分割竖线划得太窄;另外,应用题解答过程中的“答”字与其后面答案必须分行写,不能并在一行写。那是多么彷徨的一天啊,我孤绝地坐在空无一人的教室里,揣度一个陌生大人的莫名其妙要求,还担心回家会被妈妈骂不争气。

那时候中心小学的孩子每人都有一套校服,白衣服蓝黑裤子,我们乡下没有校服,中途转学过去也不给补发,毕竟那会儿商品经济尚不发达。学校里一到节日、或者每周检查广播操的日子,就要求每位学生穿校服,我经常在检查后被列为“未按要求着装”的学生行列。

最苦恼的是体育课,我们乡下有音乐课,老师弹着脚踏风琴教我们唱歌,但我们乡下没有体育课,反正下课了就到处跑跳,跳绳跳橡皮筋。小学阶段我长得瘦弱,仰卧起坐一个都做不出来,跳马也跳不过,实心球也扔不远,几乎每次体育测验都不及格,体育老师威胁我、要让我留级,我急得直哭。

因为三年级转学这个事,我发觉自己跟周围同学很不同,穿衣、口音、书写习惯等,为了让自己过得容易一点,我逐渐修正自己,向他们靠拢。校服既然没处买,我妈就去百货店扯了布料、按照学校校服的样式帮我裁剪缝好了一身类校服【我妈学过裁缝,但技术不太精湛】,白衬衫、蓝黑色裤子,颜色一模一样,但花边饰物和纽扣有点不一样,若检查不仔细,就能勉强应付过去。

学习上我适应得很快,也就过了一个多月,作为上海人的数学老师居然开始以我为傲了,因为一旦她上公开课,有全班同学回答不出的问题,我都能答对。其实我在村校的启蒙老师是一位很厉害的蒋老师,她是80年代初少有的正统中师毕业生,她刚刚毕业就被分到村校教学,她安安心心教学,将自己在师范学校里面学到的新方法新理念都运用起来,同时教我们语文和数学,她普通话发音准确,算数的计算方法讲述很清晰,帮我们将基础打得很好,我因此很受益。

转学后我的作文时常受表扬,大概因为我认字较早,阅读习惯比较好吧。我的第一段幼儿园是被编入混合班(村校幼儿园跟着一年级一起上课,班级里一共5排学生:4排一年级、1排幼儿园;我当时比幼儿园的娃年纪小、但幼儿园1排的位置已坐满,结果我就被安插在一年级孩子的队伍里,跟着一年级小孩一起上课;老师给一年级讲课的时候、幼儿园的趴着不许讲话,我就很混沌地跟着一年级学生一起认字)。后来我妈看我识得一些字,给我买了本《365夜故事》,那是父母给我买的第一本书,原因是我妈看见她厂里的上海女知青给女儿买了一本、那小姑娘长得美,很招人喜欢,也很骄傲,她的《365夜故事》不肯借给我。我妈到月底发了工资就托人从城里给我买了一本,我就放枕畔了。因为生字太多,我总去找我爸问读音和意思,我爸不胜其烦,给我买了本《新华字典》,囫囵教了我查字典的方法,让我自给自足,结果生字越查越多。父母几乎天天要上班,遇到农忙时节要干农活干到深更半夜,有一个夜里我和弟弟刚读完郑渊洁的《红沙发音乐城》,夜不能寐:我们家真有一个三人座的红沙发,还能翻开来当作临时床,跟童话里的红沙发的描述非常像,我俩翻开沙发搜索了很多遍,认定只要我俩睡着、沙发里面的生物就会开音乐会;结果我俩干瞪着眼躺床上,就听见卧室木地板下面有吱吱呀呀的耗子叫,奇妙动物夜!

父母半夜才骑车回家,灰头土脸,筋疲力尽。每经历一次农忙,父母就会嚼一遍:你们姐弟俩得好好读书,得让户口转出去,当农民太苦了。

其实我对于干农活的苦与累从未有直观的感受,我从小没有种过地,家里自留地只有一分;四年级暑假,爸带我下地干活:暑气蒸腾,他领我去低洼地里跟他一起给水稻秧苗地盖塑料膜,为以后的秧苗筛选、移栽到水田里做准备。也就干了一个多小时,盖完塑料膜回家之后,我全身过敏,出疹子、非常痒,我爸说我这是“风疹块”,我不知怎么止痒,就用风油精涂满全身,就这样,大热天里我全身包了条浴巾坐着,忽冷忽热、不敢吹风扇,还颤抖个不停。我爸上上下下打量了我一番,摇着头说:你看你将来怎么办?如果读书读不出头的话,你连农活都干不了!

所以,按照父母的说法,我读书就是为了将农村户口变成城镇户口、吃上商品粮,这应该成为我读书的唯一目的。

六年级毕业,我成绩优异,升学进荡口中学读初中。��

【贰】我要读高中

89年到92年,初中三年也是一段快乐时光。我学习很自觉,基本不需父母督促,若我感觉自己哪门课有问题,我会自己去办公室找老师问明白、要求加作业或者问学姐借习题册。父母对我很宽松,我的兴趣爱好、阅读范围均被尊重。其实我妈也是心大:她在我二年级就将他们厂里女工关于“阮玲玉”故事的厚厚一叠剪报带回来给我看;在四年级就给我借琼瑶小说;同时也给我钱让我订阅《郑渊洁童话》和《少年文艺》或其他我感兴趣的报纸杂志。我爸出差回家经常会带《古今传奇》《山海经》《聊斋志异》,五年级时,还给我们姐弟俩买了一套《倚天屠龙记》。那会儿盗版盛行,正版书比较贵,除了班级里同学互相之间换课外书看,我还跟小伙伴一起去荡口图书馆办了图书卡,跟图书馆的小姐姐混熟了,她会提前登记我们想看的书,金庸古龙梁羽生,琼瑶三毛岑凯伦,她都帮我留着,我们都能借到,特别喜欢午后阳光从不大的窗户里斜斜照进二楼,形成一束光,馆内静悄悄的,木地板上的灰尘被我的脚步惊醒,螺旋式飞舞在那一束光里。图书馆里世界名著也不少,我家书柜里还留有一本王道乾翻译的玛格丽特·杜拉斯的《情人》,是我从荡口图书馆借的最后一本书,后来图书馆搬迁了、我也离开了小镇,没再去还,就抵了借书押金留作纪念吧。

那会儿还钟爱听广播,傍晚放学回家做作业必然是一心两用,一面写字,一面听着上海人民广播电台,最爱听的是广播剧:《茜茜公主》《简爱》《巴黎圣母院》《安娜卡列尼娜》《刑警808》等等,以及每周的流行歌曲打榜节目,港台歌曲如风刮来,小镇的音像店里飘出的歌曲萦绕在光影斑驳的林荫道里。

父母并不关注我的努力,他们只关注结果,反复强调:初中毕业,要把户口考出去。

我到初三才明白,所谓户口考出去,就是要考师范(放在志愿的第一位才行)、或者考中专;考高中户口不能出去,还在农村。到初三下学期,关于下一步路径的抉择就放到了我眼前,我想读高中。

我爸不同意。晚饭时候我爸喝完酒,描绘他的蓝图:你看,你成绩好,你就考师范,等你中师毕业,就回荡口中心小学当老师,离家也就2公里(彼时我们已经搬家住镇上),每天中午可以回家来吃饭,走路或者骑自行车都行;将来找个镇上吃公家饭的伴侣结婚生子。你看,这样既工作稳定,生活上也能随时照应父母。

我听完这段话就感觉很不甘心:我凭什么要过这样一种一眼就能望穿的生活?我凭什么要被禁锢在这个小镇上不能出去?我为什么不能考高中,在更广阔的范围内做选择?

“高中考取大学本科的比率很低。女孩子就读中专吧,让你弟弟读高中吧!”父母担心我读高中成绩下滑,考不上本科,户口没法出去。

好像就是读初三那一年,开始传言无锡县县政府将要搬迁到东亭,为吸引落户人口,逐渐推出落户优惠政策,农村户口人员,每人出3万元,可以买个东亭的城镇户口。3万元!天文数字,那会儿农村一幢两上两下的楼房(总建筑面积约250平米左右)出售价格不超过2万。父亲说起他有位同事,给两个女儿买了城镇户口,花了6万元。我妈感慨:这么多钱,应该会把一个富裕家庭里的所有积蓄都耗光了。我认识其中的一个女儿,她是我好朋友。我知道我家没钱买户口,我也知道我要靠自己将户口考出去。

父母不同意我读高中,矛盾升级,我很沮丧,上课也低着头。数学老师对我一直很关心,她发现在课上找不到我了:我的座位在角落里的最后第二排,陈旧的教室、地面坑坑洼洼,我的座位下面是个坑,一到梅雨季砖头下面还会有水冒出来。只要我不挺直背坐着,就仅仅能从课桌上露出个头;而我同桌女生很高,她座位下平坦,所以数学老师一眼看过来只能看见她。我那一阵不想学了,若是努力学习只是为了实现别人的理想,凭什么要我努力?

数学老师去找我爸谈;班主任是语文老师,老太太特别和蔼、护犊子得很,她也找我爸谈;我爸觉得他是为我好、不妥协。我放学后拒绝回家,直接骑车去外婆家,恨恨的。外婆不知道出了什么事,但她接纳我,她是有大智慧的人,也没多问,就让人带信给我父母,说我在她这里。

外婆提醒我爸:你很难说服她,她是一个很有主见的孩子。因为大人们都知道:我还上幼儿园的时候,跟我爸一言不合、坚决不听他的,一跺脚就一个人“披荆斩棘“跑去邻村——我外婆的娘家搬救兵,彼时我知道我外婆回娘家去了。

那一阵的折腾令我成绩明显退步,这是很危险的,数学老师让我先搁置与父母的争议,勿让争议影响成绩,又将我座位调到前排,让老师们时时能看见我、安抚我。

渐渐与父母达成妥协:中考志愿不填师范,因为师范是优先于高中录取的;但是与高中并列的志愿里面,一定要填写中专,保证自己户口能出去。

搁置争议之后,一心复习、准备中考。

中考成绩我全镇第一。

听说我的档案被梅村高中调过去了,我爸后悔了,他去找梅中的钱书记(是荡口乡党)打招呼,要求退回档案,让女儿读中专。

我不同意。

钱书记更不同意,档案不退。于是录取了梅村高中。

【叁】选择西北政法

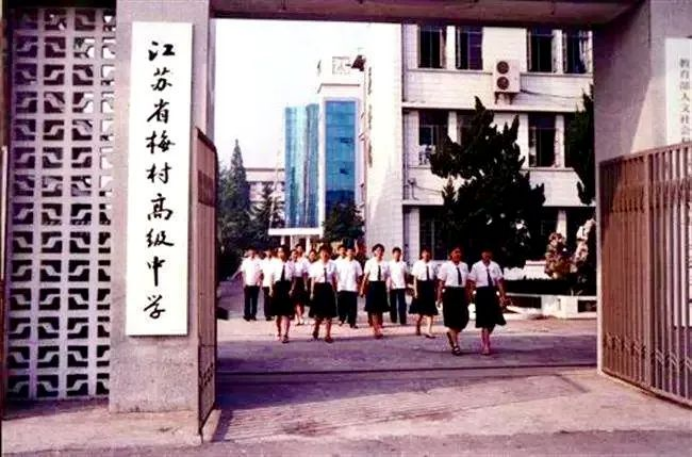

梅中是无锡县赫赫有名的重点中学,我们读高中的时候,有句话这么说:考入梅中,等于一只脚已跨进大学。

高一我文科成绩好于理科,且兴趣也多在文科专业,所以高二文理分班,我就果断选择文科;时任高一班主任是物理葛老师,他多次挽留我继续读理科,但我学物理实在没天分、常觉得物理没道理(讽刺的是:过了二十七年后,我儿子读高中,他参加物理竞赛经常获奖,还坚持告诉我物理最讲道理)。我爸虽然知道理科班本科录取率明显高于文科,但鉴于我此前的抗争经历,就不再跟我掰扯了。

高中三年均住校,高中生活有着异常单调的节奏。每天披星戴月,早晨跑操时天色黑漆漆的,跑道东南角有个猪圈,食堂里的泔水养活了一窝又一窝的猪崽子,我们跑过猪圈就能听见猪哼哼,令人想起食堂午餐菜单里薄薄的炒肉片。白天课很多,作业不少。最喜欢夜自习结束后的短暂时光,与心有灵犀的同学一起归置好书籍、整理作业,走出教室门、下楼、回宿舍。这一路并不长,但月亮跟着我们,年轻的女孩子走在柔光里,描绘着彼此心中理想的生活:读万卷书,行万里路,要见识这人世间的万般美好,过自己喜欢的生活。

高三下半学期,模拟考试成绩出来后,少数同学有保送上大学的机会。有个苏州大学汉语言文学本硕博连读项目,我满足条件。但,必须承诺连续攻读直到博士毕业。我感觉吧,我对文字的喜爱不足以支撑我读完博士,这就像是要我待在一个堆满故纸堆的窄屋里,戴一副厚厚的近视眼镜,还要再拿起放大镜来研究故纸堆里的一个个汉字,若作此选择,我不就成了书蠹一只吗,不,我不要这样画地为牢。

还是要自己考。

考前填志愿,我想读政法或者新闻专业,我爸同意。我爸又提醒说学新闻当记者,有些报道会比较敏感,要注意中国国情。

好吧,那就读政法吧。

文科生多喜欢文学作品,90年代,文坛上已产生赫赫有名的“陕军东征”事件。《人生》《平凡的世界》《早晨从中午开始》《白鹿原》《废都》,假期里面一部部读过去,对于这些文学作品里所描述的城市和风物,颇有新奇感,心生向往。借用学通社友黄震在他的《杭州与西安》(��点击阅读)中的描述:如以人作譬,江南总像一个怀抱琵琶轻歌曼吟“杨柳岸,晓风残月”的十七八岁少女,西安则多多少少有点像手执檀板高歌“大江东去”的北方汉子。江南有一种“风乍起,吹皱一池春水”的小器和细腻,西安则有一种“咸阳古道,汉家陵阙”的大度和旷远。

久居江南,愿作西北游。

想去北方看看不一样的风物,于是一本二本志愿分别填了中国政法和西北政法。若发挥正常,上中国政法;若发挥失常,上西北政法。我爸同意。

高考成绩出来,历史总分150分,平时我能考125分左右,高考却连80分都没考满,幸亏只有历史一门失常,其他科目发挥正常。于是,录取了西北政法。西北政法当年在江苏是二本招生,虽然录取最低分高过一本线不少。我高中班上一共55位同学,95年考取本科(含保送生)一共有24位,刷新了以往梅中文科班的本科上线纪录。

我父母满意,女儿总算户口出去了。

我也挺满意,我觉得人这一生,大概好些机缘是注定的吧。比如在高考考场上结识了当时坐我后排后来成为我先生的人;大学四年,结识了我这一辈子最珍爱的数位好友、并顺利通过律师资格考试;等到本科毕业,就按照自己意愿直接执业当律师。2014年5月,因为学通社友的策划,一帮朋友创办公号“青春都在西北政法”,之后初心不改坚持编辑11年,“西北政法”在我身上的烙印越来越深,虽责任不曾减,我甘之如饴。

(��96年运动会,作为学通社记者采访时任校长的王天木老师)

又想起大一第一次开班会,同学们陆续做自我介绍,那会儿无锡县还没有被肢解,还是赫赫有名的华夏第一县,听完我的介绍,我班来自山东日照的洋洋同学拿了一本A5地图册来找我,他圈出“荡口”的镇名,用一口非常浓重的山东普通话问我:你说你是从这里考来西安的?

是的,我从荡口出发,走了好久好久,才来到西安,来到西北政法。

��与学通社社友在一起

��与307舍友在一起

��跟舍友回户县家里的路上遇见野菊花

��与乔老三练习军体拳——跟舍友回户县家里的路上

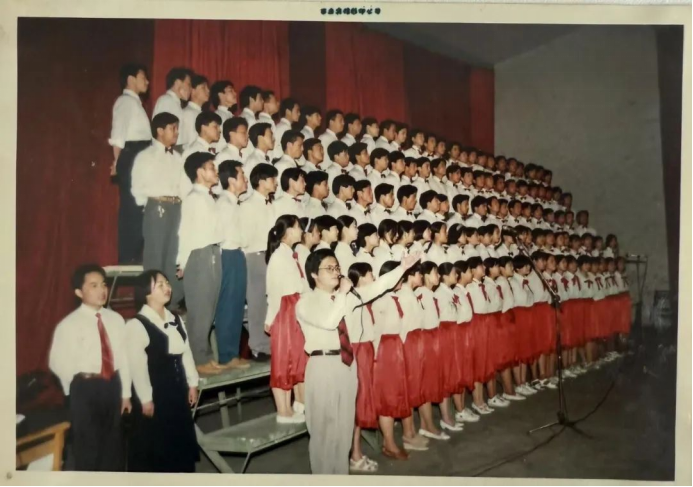

��经济法系95级合唱队参加比赛