【编者按】:近日,我校1979级郭永辉、董皞两位师兄的回忆文章相继刊发于《青春都在西北政法》微信公众号。文字朴实真挚,老照片定格岁月风华,既重现了当年的燃情青春,勾勒出鲜活校史片段,更于字里行间流淌着对母校的深切眷恋,传递出西法大人特有的法治情怀与精神底色。

今特转发两篇佳作与全体校友共勉,愿大家在回望中共鸣初心、汲取奋进力量。诚邀每一位西法大人提笔抒怀,记录课堂点滴、恩师教诲、同窗情谊,或是走出校园后法治路上的坚守与感悟,让一个个鲜活故事串联起母校的温暖记忆,让这份深厚校缘与文脉绵延不息!

快进一甲子 回放四十年

今天是七九级毕业四十年纪念!四十年!四十年是什么概念?说数字太笼统、太抽象。四十年前,79级五班有两个全校之最,最老大哥和最小弟弟。最小弟弟,一个限制民事行为能力的人,入学时还不满十五周岁;最老大哥,入学时已达而立之年,整天忍受着大学生不许恋爱不许结婚规定带来的烦恼。如今最小弟弟是全年级唯一一个虽然不满但也马上跨入六十岁门槛的人,最老大哥则古稀有三。我们同学中的绝大多数都已迈过花甲之年。六十年春秋,我们一路狂奔。一个不是名人的人,要给大家说一句名言:幸福生活从慢节奏开始。我们今天终于可以歇歇脚步,重聚母校,回放四十年前的故事,这是一件非常难得的幸事!

总结我的六十多年,概括为四个字:半字人生。半世学问半世官,半功半过半扯淡。半世苦乐半世烦,半真半梦半混饭。

一、从农民到大学生之路

20世纪70年代,高中毕业就等于失学,同时也等于真正彻底永久地融入农村生活,土生土长农村户口的高中毕业生大都是这个出路,是什么原因?没人思考也不懂得思考,只能怪老祖宗投错了胎,只有默默地承受这一切。那个年代真正的同类人走出土地的榜样只有永贵大叔一人,不管什么背景、什么机遇、什么原因反正他的路子成功了,是不是可以复制、是不是能够效仿、是不是还有来者都无所谓,反正也没有其他选择,因此,永贵大叔的道路就成了我唯一选择。唯一可以和永贵大叔不同的就是我还可以自己读书。我给自己制定出一个长长的学习计划,长到五十岁以后。计划每年学一门大学课程,到五十岁自学完大学全部课程。其实那时候我手头什么书都没有,除了红宝书,至于学哪些课程、哪个专业,甚至大学本科和专科什么区别我都不明白,甚至周围也没什么人可以给出指导意见。我只明白一点,我要学习!最初学的有两本书,一本是前苏联的政治经济学教科书,这本书是从一个已撤离的北京知青的弃书堆里捡的漏。这本书对我来说与其说是学习,倒不如说是去认字,价值、剩余价值、生产力、生产关系...... 所有的字几乎都认识,但所有的意思几乎都不明白,就是这样似懂非懂的阅读。另一本书是英语课本,是一个当时在我们大队锻炼的“文革”期间美院毕业的大专生不知从哪儿帮我弄来的,并教我初步认识了音标。于是我就开始了自学英语,第一课是long live Chairman Mao。从那时起我自学英语基本上是用默写英语单词和做语法练习来完成,此后的几十年也基本延续了这个野路子,最后练就了只会用眼看用手写的聋人哑巴英语。

1977年7月,邓小平正式复出主管科技和教育工作,7月19 日即指示教育部召开一次科学和教育工作座谈会,8月4 日由邓小平亲自主持召开了三十三人为时五天的科学和教育工作座谈会,会上讨论热烈、畅所欲言、高度共识,废除了本次会议召开前夕刚刚形成的《关于1977年高等学校招生工作的意见》,彻底推翻了沿用十多年的“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的16字招生方针。邓小平当场拍板将原本计划的87年招生改为77年当年招生。10月12 日国务院批转了教育部根据邓小平指示制定的《关于1977年高等学校招生工作的意见》,文件规定:废除推荐制度,恢复文化考试,择优录取。10月21 日《人民日报》刊发题为《高等学校招生进行重大改革》的消息,标志着中断10年的高考制度正式恢复。这一夜,不知有多少人无法入眠?有多少人在激动或是亢奋?

无望之中我也终于看到了希望,长期对斗争政治的厌恶,也导致我对文科的未来发展路子产生了十二分的厌恶,决意报考理工科。那时候虽然向往高考但对高考却一无所知,对报考学校、报考志愿、考试成绩、招生人数这几个要素及其关系完全没概念,填报志愿只是对着报纸公布的专业目录找些自己感觉好像有点喜欢的专业来填报,记得我填过云南大学地球物理系,其实我连地球物理系在校学什么将来干什么都不知道。我的文科底子一直要比理科好很多,也许是天生的原因吧,从小我就头疼算数,心算能力至今大约也就勉强到三年级水平,数理化成了我高考的最大天敌,唯有恶补。十月底发布高考消息十二月初开考,总共只有一个来月暂且不论,还有复习时间、复习资料、辅导老师三座大山摆在面前,第一座大山复习时间,当时大队正在搞农田基本建设大会战,根本不可能允许请假去复习考什么大学,一切复习都只能在一天收工之后的晚上进行。第二座大山复习资料,天天想高考盼高考,今天高考真的来了,但高考考什么怎么考我是一无所知。唯一的方法就是把面前反回潮时读过的几本薄薄的高中课本中的练习题反复做来做去。第三座大山辅导老师,这个词在当时根本就没有听说过,在农村一离开学校见个老师都难,更别奢谈辅导老师,辅导老师就是自己。好在一个月很快稀里糊涂地就过去了,复习了什么、学到了什么、收获了什么都是稀里糊涂。不知是过于激动还是过于紧张拟或是二者兼而有之,在决定命运时刻到来的前夕,即高考的前一天晚上我竟然彻夜失眠了。开考的当天清晨头昏脑胀一点都不清醒,第一个科目还遇到了最要我命的数学,清楚地记得第一道题是有理数混合运算,我做了有半个小时之多!一看时间心里顿时就慌了,感觉连后面的题目都还没弄明白是怎么回事儿交卷的时间就到了。走出考场心就像扫在脸上的刺骨寒风一样冰凉,心灰意冷,栖栖遑遑,此后的三科也大受影响。但无论如何有一点我是坚定的,那就是不能放弃,因为只有这一条路可走。令我稍感安心一点的是后来公布的初录名单中我竟然也入了围,只是翘首以待到最后时刻,也未等到录取通知书的到来。

必须再战!但坚守理科还是改考文科这是一个问题。正当我犹豫不决的时候,《光明日报》发表了记者徐迟的长篇报告文学《哥德巴赫猜想》,介绍了数学家陈景润潜心科研的种种遭遇和最终成就,又一次坚定了我坚守理工科的决心。剩下来的就是恶补、恶补、再恶补,没有其他。但是三座大山依然还在,没有被搬走。没有时间、没有资料、没有老师,还没有书桌。在黄土地板上挖两个坑竖栽两条木柱作为支撑,在土窑洞的侧墙上掏两个与木柱等高的洞,横放两根木棍一头架在木柱上另一头插入侧墙的洞内作为横档,再找一块四方的石板放在横档上,上面铺上塑料布便是我复习的课桌。依然是只有夜晚才有时间复习,忽悠悠的煤油灯放在面前的小石板桌上,整个窑洞就被我硕大的黑影所笼罩,投在窑顶上的脑袋黑影似乎整晚在盯着我,叫我丝毫不敢怠慢不敢打瞌睡。经过一晚上的“熏陶”第二天早上起来对着镜子一看两个漆黑的鼻孔就像两条小小的烟道。复习资料总算是有了,托县中学的一个关系好的老师帮我借数理化复习资料,他只借到了一本数学解题钥匙《函数》给我,因为这一套丛书里边只有这一本还在图书馆躺着。这本书还真是不错,不仅例题多,分类型,还附有解题技巧。我一下子看进去了,只有半年时间的夜晚我做了其中几乎所有的练习题,以至于我开始有点喜欢数学了。当然光靠数学而且只是数学中的函数要夺得高考的胜出也是不靠谱的,语文和政治我是不用怎么复习的,理化一定是不能缺席的,可惜只有半年78年的高考又来临了。不过78年的这一次高考我的数学临场感觉是比较良好的,特别是走出考场和考友们的一番讨论使我对学习数学的信心大增。78年再一次入围初录,再一次没等到录取通知。

俗话说事不过三,我已达二尚且有一。万一第三次考理工科再遭灭顶又该如何?这是一个非常现实又非常紧迫的问题,对当时穷途末路境遇的我来说,就好像面对诱食的饥饿者,在信念与生存二者之间究竟该如何抉择,经过了较长时间的内心纠结与精神煎熬,面对现实牛劲已荡然无存,最后选择弃理从文,我背叛了自己。当不再为理想而战,放下之后一切释然,填报志愿也变得十分理智和务实,第一志愿西北政法学院法律系,第二志愿陕西财经学院工管系。选这两个志愿我是精心考虑过的,也是我对“文革”十年教训反思的心得,它们算是游走在核心边缘的政治,围绕着政治边缘的经济,也是当年拨乱反正,强化法治,振兴经济的先锋行当,我也只好以这些理由聊以自慰,算是对背叛行为不安心理的疗伤。选对了方向和路径就选对了人生,第三次高考结局基本无太多悬念,最后被第一志愿顺利录取,进入西北政法学院,这是我人生最根本性的转折。用我后来在一次校友会上一段发言说明我对这个转折的评价:

如果没有中国社科院,

我是法学博士;

如果没有武汉大学,

我是法学硕士;

如果没有中国政法大学;

我是法学学士;

如果没有西北政法学院……

那么 我,就是……

一个地道的农民。

在一个秋雨蒙蒙的清晨,我第一次进了省城,下火车后怀着忐忑的心情踩着泥泞不堪和抛洒着瓜皮报纸的水泥广场,在乱哄哄的喧闹声和五颜六色的接站招牌中找到了“西北政法学院新生接待处”的大红横幅,心里一下子踏实了很多,便一声不吭地紧跟在接站同学的后面,从望着那个扛起装满我衣物被褥的大木箱的背影开始,我的心当即就融入了这个学堂,四年的大学生活就从这一天开始了。

学校大门口挂着一块白底黑字的校牌“西北政法学院”,字体又显得有些特别,横笔下沿有点像波浪,有人介绍说这是有“七分半”书法之称的“党内一支笔,红军书法家”舒同特有的“舒体”,很值钱的。这是一个不大的校园,学校大门向西直穿百米梧桐大道正对着的就是行政办公大楼,办公楼只有一栋不大也不中不西但还算有些特色的凹字形办公楼,办公楼共七层是学校最高的楼。办公楼与学生宿舍区之间隔着一个带跑道的裸土足球操场,操场往西分别有西、北、南、中四栋四层高的苏式筒子宿舍楼,北楼是教师临时宿舍,西楼是学生宿舍,宿舍一个房间安放四个架子床摆八个床位住七个人,留出一个床位放行李。校园里散落着一些零星的平房就是我们刚入学时的教室。这个学校当时怎么看怎么像个破败的机关大杂院,很难与大学校园联系到一起。于是我们很羡慕斜对门邻居家陕西师范大学裹着绿色爬墙虎的图书馆和只看到人头看不到水面的夏日泳池。

这是一所传承了红色基因的学校,学校的校庆起算时间也先后有过从1963年起算再提前到从1937年起算的变化,好像毕业后若干年我们刚刚回校参加完四十年校庆,没过两年又接到返校参加七十年校庆的邀请,据说是后来把校史追溯到了陕北公学,才有此一变。即便具有这样的传承,1967年学校也还是停止招生了,到1972年干脆一撤了之。

79级是学校停办十多年后恢复招生的第一届学生,这一年全校总共招了350个学生分作两个系。法律系5个班250人全部来自陕甘宁青新西北五省(区),政治理论系两个班100人则清一色是陕西生源。

也许是命该如此,从小学、初中到高中一路都是边上学边参加学校基础设施建设,上了大学也同样与参加学校基建建设有缘,记得入学后的前两周就是参加学校教工宿舍楼基建工地的挖地基,当然这回的劳动与以往不同,是与本来已安排的军训项目进行了置换且明显具有一些象征的意义。这也算是我们新生入学的第一课。

一方面环境与氛围使然,另一方面也是总结了以往的学业教训,我为自己的大学定位就是一心读书不问它事。确定了不参加社交活动,不参加体育活动,不参加文娱活动的“三不参加”方针。拼命的学习似乎成了大学生活的唯一选择。大学的四年,课余时间我不是在学校图书馆勤工俭学,便是在学校礼堂或附近的吴家坟村露天电影院每周看一次电影,除此之外就几乎没有别的娱乐活动了。由于经常逃避体育课我的体育课成绩经常是能混个及格我也就心满意足了,为此后来在毕业分配我吃了大亏。

那个时候全校只有三个副教授,连一个教授都没有。讲师多在四五十岁上下,都是从四面八方招来的“老资格”。学生年龄也是参差不齐,一个班最大到最小相差十多岁也不稀奇,我们班刚入学时就有大同学开玩笑哄骗小同学叫叔叔,只是到后来经其他同学“挑唆”,小同学感觉都是同班同学这样称呼吃亏了才改了口。虽然老的老,小的小,但人人都怀揣使命感和责任感,无论老师还是学生都满怀信,心意气风发,一门心思就是要把“四人帮”耽误的时间和损失夺回来!经常能在操场、教室、树下看到老师和学生一起讨论问题。图书馆、教室整天都是满座,晚上还要强制关灯人们才肯离去。早上和下午的操场上都是跑步的、打球的、练拳的,整个校园一派生龙活虎积极向上的景象。

当时学校活动很多,各种队、社五花八门,听说大概有文学社、诗词社、器乐队、长跑队、足球队、排球队、演讲队、演出队等等,可惜的是我一个队社也没参加过,后来回到学校才发现校史馆中各种比赛和活动的照片中竟然找不出我的一个身影,多是体育人的光辉形象。我们班是法律系五班,全班50个同学有七个女生,各班男女生比例也大都如此。那个时候学校规定上大学期间不许谈恋爱,所以男女生之间在大一的时候好像都相安无事,到了大二特别是80级入校以后情况开始起了变化,这时79级男生中在谈到找女朋友时盛传的一句话就是西北政法学院“狼多肉少”,言外之意就是女生不够分。高年级同学到底还是点子稠,办法多,经验丰富,不知哪位高人出的主意,79级突然和80级开始结对子建立了友好班,一时间79级的大哥们迅速和80级的师弟师妹们打成了一片。没过多久80级的男生们开始回过味了,发现被师兄们下了套,原来建立友好班成了狐狸和鸡娃儿结亲家(应该说师兄们的初衷本来是真结对子,他们的无意收获只是后来出现的意外而已)。于是,友好班也就无疾而终了。此时,79级的一些师兄们已经差不多盆满钵满了,其中有我熟悉的几个同学也就是在这个时候得了手。大学生不许谈恋爱的规定归规定,但毕竟都是处于青春期的少男少女,由于年龄的差距有些都已经是大男大女了,虽然表面上看似风平浪静,其实则是暗潮涌动。尽管年级指导员和保卫处经常有人在校园、教室巡夜,也面谈警告过个别同学,但无论如何也难以抵挡住熊熊燃烧的青春火焰。校园里面看不到出双入对,但在西安的大街上、小寨电影院不时总能看到成双成对的同学鬼鬼祟祟东躲西藏的身影。在当时的婚姻法课堂上有的学生故意“请教”老师:不允许符合结婚年龄的大学生谈恋爱和结婚是否违反婚姻法?那时的法律课老师还是很讲政治的,不会随意批评法律更不会指责政策,授课老师无言以对,只好以婚姻法规定的结婚年龄只是最低的结婚年龄,并不是说到了这个年龄就一定要结婚,一句话予以搪塞了之。到了大四毕业时各路地下恋爱组织纷纷浮出地面,提出要求把双方分配到同一城市。这时学校又出了新的规定,恋爱的双方如果要求分配到同一城市那就只能同去边远小城,如果都去省会城市则不予考虑照顾同城。我们同班成功的一对就是被学校照顾到特大洪水刚过、灾后疫情蔓延、正在疏散人口的安康。现在回想起来当时真是既不够人性更缺乏人情!

大学四年我的各科学习成绩全部在90分以上,大一、大二、大四这三年获得三好学生标兵称号。全校的三好学生标兵比例好像是1%吧,记得第一学年全校法律系和政治理论系350个人只有四个人获得三好学生标兵称号,法律系三个是顾德镳、李传敢和我,另有政理系的张宝峰,我们四个三好学生标兵在80级入学后的年级大会上还做过学习经验介绍。可惜的是在大三这一年我连三好学生也没被评上更不要说获得三好学生标兵称号。这个结果不由得让我想起了南郭先生的故事,说出来真是邻人惭愧。原因是从大一到大二的体育课基本上是出操、队列、走步等集体训练项目,团体考核我也能混个良好什么的,到了大三改为由每个人选择一项体育技能课,我选择了我的唯一体育“强项”体操,由于缺课太多有些规定动作不会或忘记了,期末考试时不能做完一套完整的体操动作,体育课成绩只得了个及格。按照学校规定三好学生必须是各科成绩都在优良以上,这一年我不仅丢失了三好学生标兵称号,就连三好学生也没混上。学校有明文规定,在校连续三年被评为三好学生的学生,可以在下达的分配方案中自我选择毕业去向或单位,而我虽然获得三个三好学生标兵称号,但是没能连续三年,因而失去了这个选择的权利。可见当时学校还是很重视德智体全面发展的,如果我的体育课良好,我的三好学生标兵称号就能够三年连续,我就可以在分配方案中选择去向。还有就是遇上陕南和陕北生源的学生一律要分配回原籍的政策叠加因素,在学校初次方案公示我留校的背景下将我打回原籍。就这样我被分配到了最低基层、最小结构的司法行政单位延安市(现在的宝塔区)政府司法局法律顾问处。

七九级五班董皞

修订于2023年6月18日

二、枯笔长安情

毕业四十年聚会

2023.05.30

四年孤影寒窗前,今夜聚首回长安。

雄心依旧情亦然,英姿清纯去不还。

鹤发曾扫风云天,骀背原抗九梁冠。

回望青春一瞬间,屈指已过四十年。

四十年后补上了毕业合影着学士服抛帽子这一课

与董安生同学在校时合影

毕业三十年

2013.09.01

初识三十年,又见不相知。

再约半世纪,更待春来时。

重读大学春游老照片

2021.03.21

翠花雨雾抱春暖,秦俑阵前点江山。

老夫不知青春逝,意气风发再当年!

1980年春游翠华山

同学朋友圈感言

2021.03.21

早晚同享一锅饭,寒暑共读沐月前。

书中各取长安志,挥手自兹奔东南。

稍纵一跃四十年,千里重聚朋友圈。

荣辱成败昨日事,风光岁月终有年。

1983年毕业前摄于西安钟楼

1983年毕业前摄于西安钟楼

遗情长安

2017.05.08

万念一瞬错,千悔两茫茫。

百年三生憾,十顾四珠黄。

寻梦三十年

2009.09.01

两腿泥水一身汗,面伏黄土背朝天。

岂料金榜题名日,龙门一跃乾坤转。

政法墙高梦无边,人痩鬓苍携梦还。

梦真梦幻复又梦,更展宏图梦再圆。

1979年秋于教室门前留影

致同学

2018.12.22

半生忙碌半生闲,风景无处不眼前。

昨日已逝明日远,永远年轻是今天。

校友会感怀

2013国庆

秦月汉风人犹是,八里韦郭物已非。

昨日泪眼依别离,今夜相逢人不识。

天涯偶讯虽有知,相向无语终觉迟。

重聚已是徐娘日,不再风华正茂时。

1983年摄于西安钟楼前

1983年摄于西安钟楼前

校 运

2007.10.01

公学政法一脉扬,七十风雨几彷徨。

谁信华夏不容法,但数校运历沧桑。

欣逢盛世法又昌,学子十万成栋梁。

法治民权百年事,更待后生创辉煌。

1982年在三原县实习与实习单位同事合影

晚 景

2022.09.06

落日映海红,粼波照长空。

有道朝曦好,余晖光比晨。

董 皞

2023年6月17日整理汇编

三、图描足迹

四、印象年轮

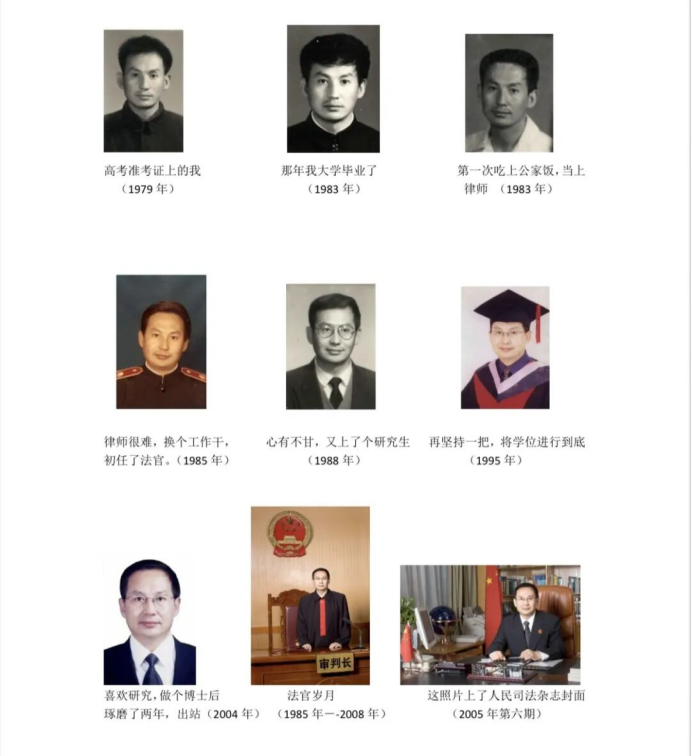

董皞,男,1956年9月29 日出生,陕西省延长县安沟乡罗家岭头行政村武家塬自然村人。法学博士,教授,博士生导师。现为北京师范大学特聘教授、粤港澳大湾区司法创新研究基地首席专家。兼任最高人民检察院专家咨询委员,中国行政法学研究会副会长、行政诉讼法学专业委员会副会长,广东省法学会学术委员会副主任。

先后于1983、1991、1998、2024年在西北政法大学、中国政法大学、武汉大学、中国社科院法学研究所从事学习和研究,获法学学士、法学硕士、法学博士学位和法学博士后证书。

1983年参加工作后至2018年,先后任延安市政府法律顾问处律师,延安市司法局副局长;珠海市中级人民法院研究室副主任,行政庭副庭长、庭长,副院长;广东省高级法院立案庭、行政庭庭长,珠海市政法委员会副书记,中级人民法院法院长;广州大学党委常委、副校长。

曾兼任中国行为法学研究会常务理事,中国人权研究会常务理事,全国港澳研究会理事暨政治与法律专业委员会召集人。

曾兼任广东省法官检察官遴选委员会主任,广东省第五届、第六届学位委员会委员,广东省法学会副会长,《法治社会》杂志总编,广东省法学会宪法学研究会、行政法学研究会副会长,广东省法学教育研究会名誉会长,广东省地方立法研究会顾问,广东省人大常委会地方立法研究与评估咨询服务基地主任。

曾兼任广东省政府法律顾问组组长,珠海市人大常委会立法顾问,珠海市政府法律顾问,佛山市委、人大、政府、政协法律顾问,汕尾市政府法律顾问,广州市中级人民法院咨询委员会委员。

曾兼任广州法治研究中心主任,华南理工大学地方立法研究基地学术委员会主任;广州大学人权研究中心学术委员会主任。广东财经大学硕士生导师,武汉大学博士生导师,中国政法大学兼职教授,国家行政学院兼职研究员。

代表著作:《司法解释论》《论法律冲突》《判例解释之变迁与重构》;在《中国法学》《法学研究》等学术期刊发表学术论文80余篇。主持国家社科重大、重点、一般课题及省市级法学研究课题四十多项。先后被评为首届“广东省十大优秀中青年法学家”、中国社会科学院首届十大优秀法学博士后、《今日中国》中国法治建设特刊“影响中国法治进程的百位法学家”、司法部全国百名优秀法律顾问、教育部第八届高校科学研究优秀成果二等奖。

七九级五班董皞

2023年 6 月18日

上一篇:已经是第一篇了