【编者按】:“我一个农村孩子,怎么就成了西北政法的学生?”——1991级校友王学堂在《青春都在西北政法》中写下的这句深情叩问,如投石入湖,瞬间在万千西法大人的心间漾起层层涟漪。

这篇文字不仅牵起无数校友关于高考的青涩记忆与择校的绵长情缘,更掀起了一场跨届别的温情“回忆接龙”。校友们纷纷提笔,循着这份意趣,以各自独特的视角,畅叙当年与西法大结下的奇妙缘分。一篇篇饱含深情的回忆文字,像春笋破土般次第生长,蓬勃涌现。

从本期开始,我们将陆续推送这些镌刻着青春印记的故事,邀您一同回望那段闪闪发光的流金岁月。

同时,也诚挚邀请广大校友提笔书写,分享您独一份的记忆,让我们一起编织属于全体西法大人的永恒记忆画卷。

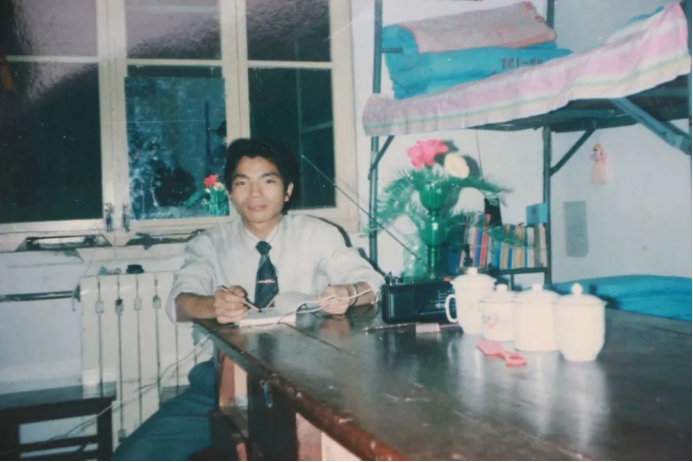

(1993年10月,作者在宿舍)

近日,接连拜读了多位校友以《我一个……,怎么就成了西北政法的学生》的文章,在幽默风趣之间回忆起多年前如何走入西北政法的故事,看得让人心起涟漪。娓娓道来的笔墨,将我们带回那日渐久远的记忆。作为一个湖北人,借用校友们的标题,也回忆一下我是如何走入西北政法的往事。

要知道,湖北还有个中南政法。我清楚的记得,1993年,西北政法在鄂招生人数12人,而中南政法在鄂招生人数近千人(那时候,还没有扩招,但己经有了自费委培生)。很奇怪,从招生人数看,明显报考中南政法要比西北政法机会多无数倍,而我却选择了西北政法。所以,就有了此文标题:我一个楚国人,怎么就跑到秦国去上学了?

我出生于江汉平原上的一个交通极其不便的偏远乡村,江汉平原,自古以来就是鱼米之乡,最典型的特征就是湖多河多。小时候,我们要去最近的公路,必须要趟过好几条没有桥的小河。所以,会游泳是我们的必备技能。对于农村孩子来说,父母支持孩子读书的口头禅就是一定要“吃上商品粮”。要是听说身边的哪个同龄人是吃商品粮的,我们都会一脸艳羡的看着他。吃上商品粮,就成了年少的我们读书的基本目标。

1992年7月,我参加了第一次高考,考场设在县城,那也是我第一次进县城。那一年,湖北的高考还是分旧的文理科,文科考语数外政史地六门,总分640分,我考了445分,这个分数刚够上地区中专,记得当时学校还通知我去填报了志愿。但我不甘心,就一个人跑到县城去打听复读的事,县里的补习学校一听说我的高考分数,就许诺说可以来免学费复读。回到家给大人们一说我要复读,因为我是家里的老幺,父母完全支持,于是,1992年9月,我来到县城,开始了苦行僧般的复读生活。 为了考上好大学,复读的近一年时间里,我的生活基本圈定在教室、食堂、宿舍构成的三点一线内,第二学期开始的模拟考试都保持在班级前几名。高考前最后一次全县统一的模拟考试,我考了个全县第一,至今仍记得是586分。当时县教委还组织我在全校大会上做了报告及颁了奖。

1993年,湖北高考又进行了改革,还是分文理科,但考试科目及总分均有了变化。文科考语数外政史,不再考地理,每科均是150分,满分750分。当时全国有北京、湖北、云南等5个省份是这样改的,也用的统一试卷。所以,上大学时,我与一个来自北京的同学坐在了一个班里,他偶然看到了我夹在书本里的分数条时,惊讶地说这个分数给他可以上人大了。

1993年,湖北还有一项改革就是先填报志愿再高考。这项改革后来被评价为最无人性的改革。之前的高考志愿填报,至少还是知道了分数再去填报,而1993年的高考志愿,完全是盲填,记忆中大概是在五月底高考报名的同时就必须把志愿也填报。所以只能根据自己在班里、学校里平时的排名及录取率去填报。志愿分四个批次,第一批为重点本科、第二批为一般本科、第三批为省部大专、第四批为地区专科或中专。每个批次可以按第一二三志愿填三个院校。我因为最后一次模考搞了个全县第一,所以只填报了前三批,第一批报的人民大学法律系,第二批报的西北政法法律系、第三批报的河海大学法律系(哈哈,这是与法律系杠上了。30多年了,还能记得每批的第一志愿学校,但二三志愿纯属凑数胡填的,实在是不记得了),第四批志愿空着没填。因为我自信地觉得,哪怕是有失误,也不会低于省部大专的。

七月流火,又是一年高考季,1993年的高考,也是“高烤”,那时候是没有空调一说的,教室里有几台还能转的吊扇己经是奢侈的享受。我在高温中完成了鲤鱼跃龙门的又一次尝试。所以,后来,高考提前至每年6月份,我与从事教育的朋友们聊天时曾评价说,教育部所有高考的改革都是在不断的试错,不断的“胡搞”,只有这个考试时间提前一个月的改革得到了全国人民的拥护。

半个多月漫长的等待,分数出来了。那时候还没有网络查分,只能去学校问老师。在学校办公室门口,陈清波老师看到我了,大声喊到:黎德才,556分。随后了解到,这个分数在补习学校排第3名,在全县文科排名10到15名之间。那一年,湖北省文科的第一批重点本科录取分数线即为556分,知道分数后,我就知道我与人民大学无缘了,因为我的数学平时少有低于135的,可这次只考了116。当天,数学老师还专门把我叫到一旁批评了我。带着小小的失望与大大的欣喜(毕竟,我完成了父母提出的“吃商品粮”的目标),我已经在憧憬着“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的美好时光了。

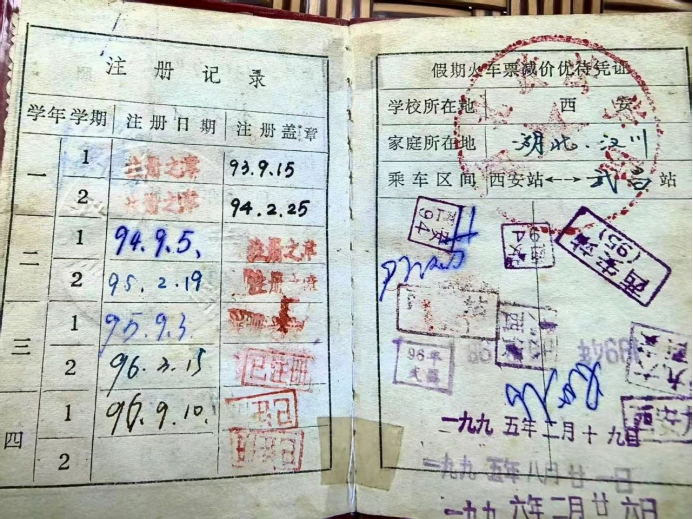

8月上旬,学校通知我去拿录取通知书:西北政法学院法律系,与我的志愿完全一致。一张没有A4纸大的简简单单的白纸,就将一个人的命运彻底改变。很遗憾当时既没有复印机也没有照相机,现在想着要是当时能把录取通知书复印保存下来,该多有纪念意义啊!这张纸承载着我多年的努力和梦想,也承载着家人对我的期望。我将这一消息告知了父母,我甚至能感觉到,得知我考上大学后,父母亲的腰杆都挺直了许多。要知道,上世纪九十年代初的农村,家里的孩子考上大学那可是了不得的大喜事。为此,家里还摆了一天酒,请亲戚朋友都来聚餐。村支书还专门代表村里来祝贺,送给我一支漂亮的钢笔和一个笔记本。

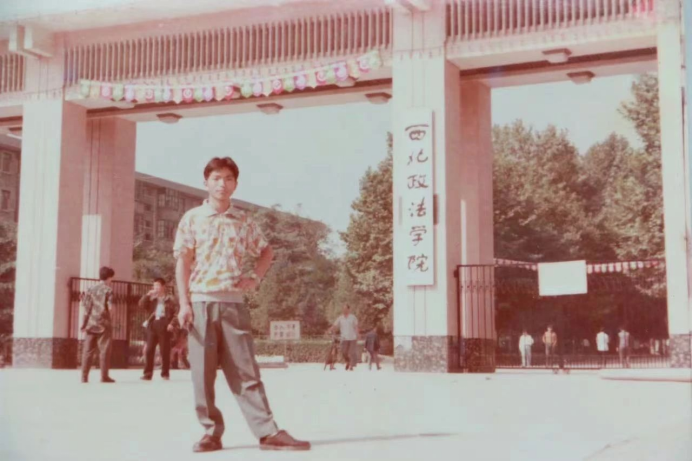

1993年9月,那是一个充满希望与梦想的年份。我,一个从湖北乡村走出来的少年(其实,此时我们己不算是少年了,但就象后来贾宇校长说的那样,每个人都永远希望自己“归来仍是少年”),怀揣着对未来的憧憬,踏入了西北政法的校门。从平原的水乡到西北的古都,跨越千山万水,自此,我的人生开启了新的征程。

(1994年4月,西北政法第16届运动会)

回到本文标题,我一个楚国人,怎么就跑到秦国去上学了?

第一个原因是好男儿志在四方的少年梦想。我的小学、初中时代是十分顽劣的,所以并没有考上高中。初中毕业后的一年时间里,父亲带着我干遍了所有的农活,瘦小的我切实感受到了农村人的辛苦、中国农民的伟大。所以,年少的我,还想着改变命运。1989年9月,在同学的鼓励下,在辍学一年后,我到离家几公里远的二河高中直接开始了我的高中生活(这所高中每个年级只有一个班,在我高中毕业的1992年夏正式停办。因为缺生源,所以才能接纳我这样辍学一年的学生,现在回想起来,这样的经历简直不可思议)。高中三年,我仿佛幡然醒悟的浪子,开始了刻苦的学习。因为偏爱文科,我的语文、历史一直很有优势。也爱好古诗词,深受伟人的“孩儿立志出乡关”的影响,觉得男孩子就应该跑远一点,实现“行万里路、读万卷书”的理想。所以,高中时我就想着将来跑远一点,报个外省的大学。遗憾的是三年的拼搏,年年都是班里第一名,但平庸的资质及孱弱的师资,也只是让我在地区中专的门口“闪了一下腰”。

第二个原因是十三朝古都的神秘吸引着我。我是文科生,历史是我的强项,高考历史115分,据不完全调查,这应该是当年补习班里的最高分,也可能是全县的前3名。所以 ,我对古都有着浓厚的兴趣,看我报的三个主要志愿城市就知道:北京、西安、南京,全是古都。实际上,我也知道,依据我当时的实力,除非超水平发挥,否则是上不了人大的,但是,借用现在的网络语:人总是要有梦想,万一实现了呢!?因此,第二批本科就成了我重点确保的城市,排除了中国政法(因为己报了人大)、中南;西南政法在重庆,不考虑;华东政法在上海,生活成本太高,不考虑;只有西安,符合我各方面要求,就报西北了。如今回想起填报志愿的心路历程,满满的都是理想主义与年少的天真。

第三个原因是武汉留给我的印象并不好。在复读期间,我曾去过几次武汉,我对武汉的评价就三个字“脏乱差”。到处乱搭乱建,垃圾遍地,武汉本地人说话像吵架,还拽拽地操着一口“汉腔”瞧不起乡下人。所以,在我有实力选择上大学的城市时,武汉就根本没有放在我的候选栏内。武汉的城市建设真正的起飞,是在2008年前后阮成发主政武汉的近10年时间,那时候,武汉就成了一个大工地,武汉人给时任市委书记阮成发起了个外号叫“满城挖”(这个外号起的有水平,既符合事实,又是本名的谐音。据说,阮书记本人也知道这个外号)。多年以后,行进在武汉四通八达的高架桥和轨道交通上,武汉人才真正理解并感恩“满城挖”的远见卓识。现在的武汉,确实才配得上“大江大河大武汉”的称号了。

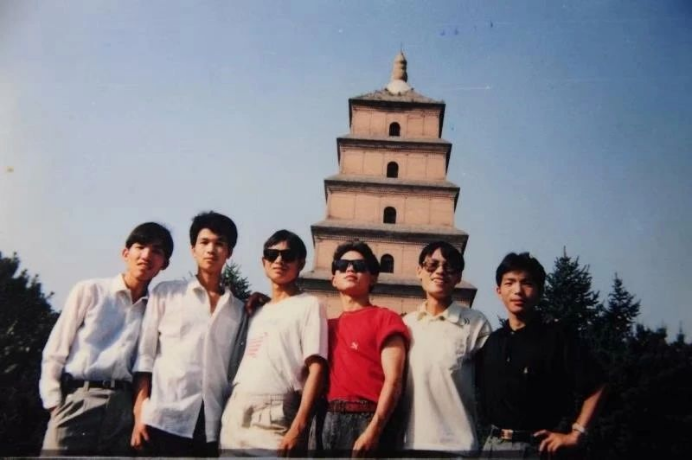

(舍友合影219室的友谊⬅点击可查看)

(部分同学合影)

回首往昔,四年的大学生活,有欢笑、也有泪水,有收获、也有遗憾。古都长安,也成了我的第二故乡。有时候,我也会想,当时如果我报的是中南政法,如今会是什么样?

只是,人生如棋,落子无悔!

本文作者黎德才,西北政法1993级法律系校友,现任职于湖北省汉川市人民检察院。