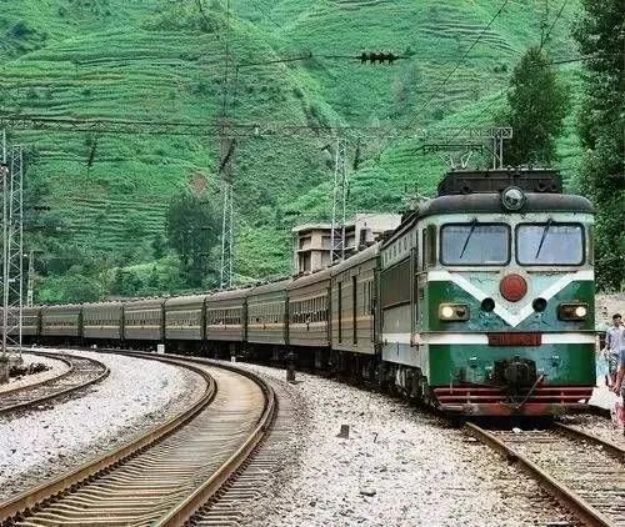

对绿皮车记忆最深的,是去西安。四年西北政法,寒假暑假,来来回回,都是绿皮车。

今年又坐了一次绿皮车,回西安。虽然在西安不过四年,却已经把自己当成西安人了,去西安,仿佛是回家。

听我说买了绿皮车,家人都不赞成,老妻絮叨说,都六十的人了,省几个钱,受多少罪啊!儿子干脆说,我给你把票退了,买高铁。

我还是摇头拒绝了,老妻说我老顽固,儿子梗着头,不再理我。

我自然有我的道理,趁身体允许,再体验一次当年的感觉吧!何况,这次的绿皮车,还有座位呢。

当年坐火车,哪坐过座位呀?

真的!四年西北政法,寒假暑假,来来回回,没一次买到过座位。从西安回家还好,多是始发车,能正常上车。从开封返校,就没有走过车门,都是爬窗户。

那时的火车太挤了,挤得列车员都不愿意开车门,因为上车的人多,往往关不上门。除非有人下车,不情愿地开了,关门时,非得喊破嗓子,累一身大汗。

我占了瘦小的便宜,爬窗户麻利得很。火车到站,多数临窗户的旅客不肯开窗,但总有向站台上买东买西的,看准了,打个招呼,两手一攀窗台,先钻进上半身,一个曲体侧翻,便完全进了车厢,送行的家人再把行李递上来,喘一口气,心就定了。

我第一次去西安就是这样上车的。只是还不老练,是送行的父亲和姐姐连推带掫爬上去的。

旅途漫漫。开封到西安,要走十二个小时。——这是正点。如果中间给快车让路,误了点,路权一旦失去,一站让,站站让,让得你焦头烂额,昏天黑地。

我有晕车的毛病,少有的坐汽车经历,只要是客车,都晕得要吐。如果是卡车,或者是拖拉机,只要没顶棚,就没事。火车包装严实,味道复杂,是我最胆怯的。每次从开封出发,半小时后,到不了郑州,就开始出现症状。这才不到十分之一啊!我的办法是爬行李架。还是沾瘦小的光,抓住行李架,一个引体向上,把自己拉起来,站上座位靠背。踩着靠背,将行李架上的大包小裹一通整理,挪出一个小窝,双臂一撑,就翻了上去,准确地蜷缩进窝里。周围满是行李,挤挤挨挨,仿佛拥着被子,颇有几分惬意。半车厢的人看着我的操作,倒有不少羡慕。列车员当然是不允许的,但人太多了,他们很难在车厢里巡视,偶尔挤着过来一个,发现了,大声喝令我下来,我假作艰难地回应说:晕车,难受得很!只能窝着,一动就要吐。一边伸了脖子,作出要吐的架势。这把下面的吓住了,惊得一叠声制止,生怕被吐一脑袋。列车员恨恨地瞪我一眼,也只好作罢。但也有上不去的,东西太多,根本挪不了,就钻车座吧!在三人座位下面,仰面钻进去,别管地上有垃圾,也别嫌人家的脚臭,更别计较谁在上面放屁,最好是闭上眼,迅速入睡。

这是大二后的经验了。大一时不懂这些,就是硬扛,单薄的小身体简直是被抬举着,身不由己地被挤来挤去,像极了罐头里的凤尾鱼。第一次寒假,车出西安就让车,在灞桥停了近一小时,大家由怨到怒,最后骂声一片。明明挤得要命,列车员偏不开车门,说是马上就走。一马上就是一个小时。

因为人太挤,过道站满不说,厕所里也站满,总能站四五个人。谁想方便,千难万难挤过来,还得说尽好话,让厕所里的四五个暂时回避。——这又得好一阵折腾。所以有经验后,上车前一定先解决好个人问题。另外车厢里人满为患,热气蒸腾,身体里的水分都挤成汗了,倒也少了上厕所的麻烦。那次回到家,我的棉衣全湿透了。头上的汗气则结成了霜。焦急等待的母亲忙煮了六个荷包蛋,坐在一旁看我狼吞虎咽吃下,又催我脱了衣服补上一觉。我疲乏得倒头便睡。等我醒来,床边的棉衣干净清爽,原来是母亲拆洗了,就着火炉烤干,又连夜给我缝好了。打那以后,每次返校,母亲都要给我准备晕车药,还寻了许多治晕车的偏方:肚脐眼上贴鲜生姜片,耳朵后贴姜片,喝醋,风油精抹太阳穴,按压内交穴……。说来奇怪,这些法子我都试了,都没啥效果,可是对晕车的同学讲了,他们一试,居然都管用。

大一暑假后,坐了一夜火车返校,刚到宿舍,就听说先来的晓明发病了,精神病,刚送南边的吴家坟。吴家坟不远,有一家精神病院,我们是知道的,谁想到就有身边人进去了呢?原来晓明有一门挂科,提前回来补考,在闷罐般的火车上坐了一天一夜,突然就发病了。他家是青海冷湖的,我们中学地理书上有,是一个遥远的地方。

后来我们知道,晓明得的是列车旅途性精神病,是长时间乘坐封闭式交通工具导致的精神障碍。因为长时间处于狭小又相对密闭的车厢内,精神紧张、焦虑,导致大脑功能紊乱,出现认知、情感等方面异常。严重时还可能出现幻觉、妄想等症状。

晓明在吴家坟待了一年,其间我们常去看他,他恢复得也挺好。第二年他回校了,留了一级,但不久病情复发,最终还是回了青海。他是我们最早分别的同学,他父亲来接他时,军林我俩去送的他,之后再没得到过他的消息。唉,青海冷湖,真是太遥远了,挥挥手,可能就是永远。

西北政法,自然西北五省区的同学多。1980年代,开封到西安的绿皮车需要十二小时,而西安到乌鲁木齐,需要近一百个小时!同宿舍的马新民是喀什的,要穿过塔克拉玛干沙漠才能到乌鲁木齐,只是在地图上看着,就觉得远得眼晕。而喀什到乌市,没有火车,只能坐汽车,走马西来欲到天,那种旅途劳苦,我简直不敢想象。

感谢绿皮车。它是那个时代最快,也最普及的交通工具,是我们外出和归家的首选。

时光荏苒,如今的铁路早已提速,人们在旅途的时间大为减少,升级换代的车厢,也清爽舒适了很多,这能减少许多晓明一样的悲剧啊!

但绿皮车还是让人怀念的,不仅是我们年少时的记忆,也是我们成长的经历。

高小华《赶火车》

2003年,四川美院高小华的一幅画以363万“天价”拍出,画的名字就叫《赶火车》。熙攘的人流,纷乱的站台,都以一列长长的绿皮车为背景,那是彼时外出者的常态。高小华自述说:“没有比赶火车的时刻更能了解中国人、中国社会了。那是一个激动人心的场面,人们来自各民族、各阶层,南迁北返,送故迎新,喜怒哀乐,悲欢离合——人生百态几乎融于此一刻——那是中国现代社会的缩影”。

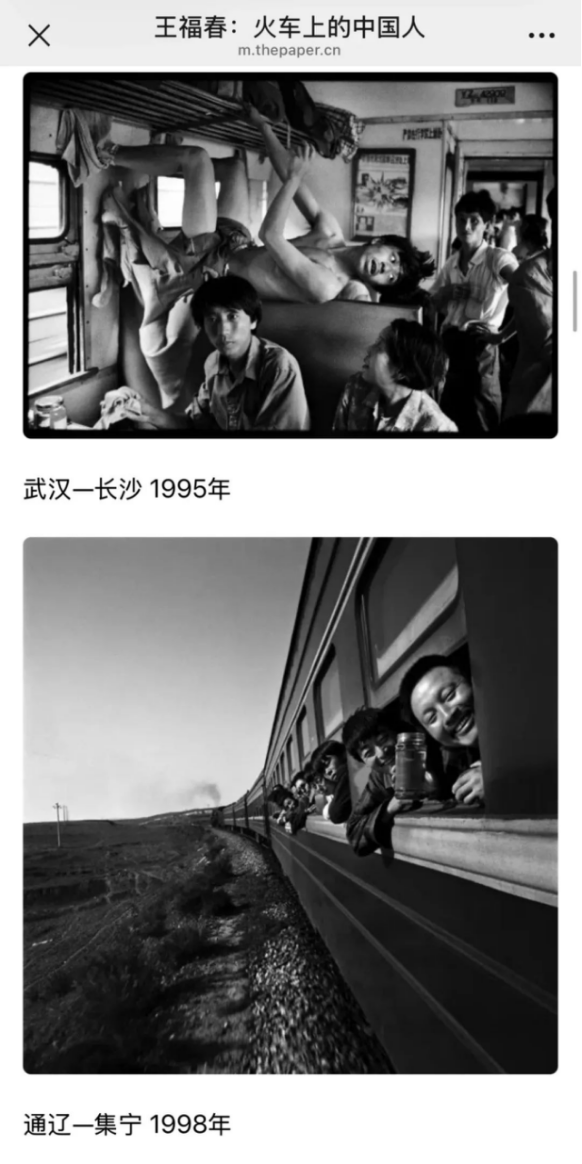

和高小华一样有绿皮车情结的,还有摄影师王福春。他的那组《火车上的中国人》,也是那个时代列车社会的记录。这些艺术家大抵和我们年龄相当,这是他们对绿皮车的怀念。

现在铁路依然繁忙,依然是最主要的运输方式。只是更先进的高铁已经成了我们出行的首选,熟悉的绿皮车正慢慢淡出。但高铁太快了,快得有些看不清路途,看不清沿途的风景,我们只是在风驰电掣中完成一次次物理位移,没有了旅行的辛苦,也没有了行旅的趣味。

怀念大学时代的绿皮车,它一头是学校,一头是家。谁不盼望假期,盼望回家呢?

我又一次坐了绿皮车,四十年弹指一挥,那头的学校还在,可是曾经在这头等我的父亲母亲呢?我要坐多远的绿皮车,能再见到他们呢?

本文作者墨父,陈锐杰,法律系83级2班校友。现在开封法院工作。

(本文系作者原创,图片来自网络,转载敬请注明出处。)